Jeroglíficos para invocar la lluvia

Las Pascuas en el norte de Potosí y Chuquisaca están llenas de rituales para obtener agua.

El agua es vida. Vamos a repetirlo una vez más, para que no quepan dudas: el agua es vida. Se trata de un eslogan que en ciudades como La Paz, que sufrió una sequía hace más o menos un año, se repite hasta el cansancio, hasta que el cliché pareciera disolver —secar— el mensaje. Hay, sin embargo, lugares en nuestro país en los que el eslogan se convierte en rezo, en una humilde súplica a las fuerzas que van más allá del entendimiento humano.

Según explica la lingüista Daniela Castro Molina, en regiones del norte de Potosí y de Chuquisaca, gran parte de las personas que deciden emigrar a las ciudades o incluso al exterior lo hacen porque los sembradíos, arrasados por la ausencia de lluvias o por la furia de las heladas, no son suficientes para equilibrar una economía que depende de ellos o para alimentar siquiera a las familias que los cultivan. Es por eso que la festividad católica de Pascuas tiene una importancia vital en el calendario de sus tradiciones anuales; en ella, los pobladores rezan pidiendo el milagro del agua para sus suelos, para sus vidas.

Con el transcurrir del tiempo la celebración de Pascuas, con el pedido de lluvias correspondiente, ha ido disminuyendo debido a la migración sin retorno y también a la proliferación de iglesias evangélicas, que prohíben estos ritos a sus feligreses. Los habitantes que quedan, en su mayoría ancianos que vislumbran el pasado como una época mejor, creen que las sequías y las heladas han ido en aumento en los últimos tiempos debido a que ya no se celebran las Pascuas con el mismo fervor con el que se solía festejarlas.

En 2017, las lingüistas Angélica García y Daniela Castro visitaron las comunidades de Vitichi y Puna, en el norte potosino. En esa incursión conocieron a la mastra doctrinera Beatriz Ocampo, quien habría de explicarles la naturaleza de la celebración pascual y enseñarles los instrumentos que se utilizan en la ceremonia.

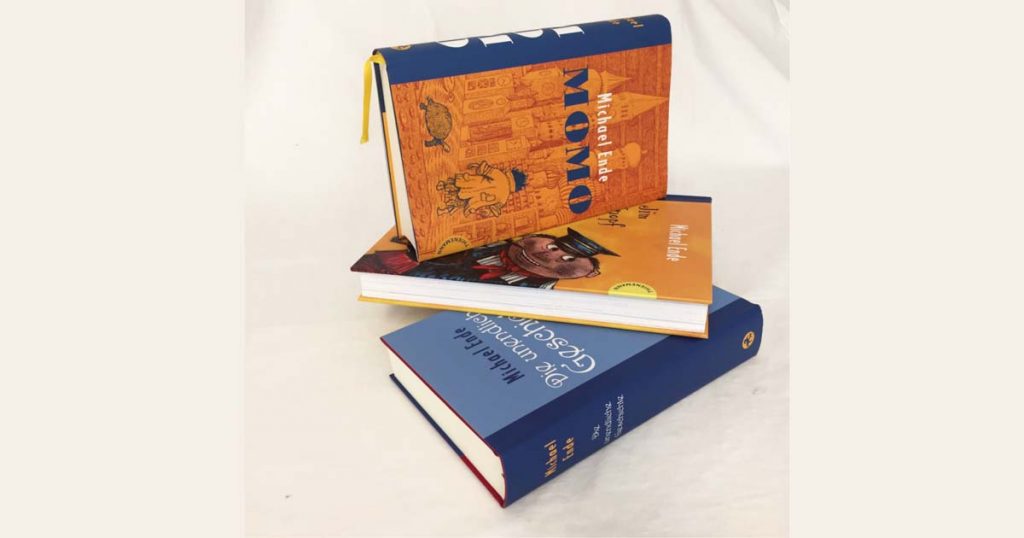

Uno de los materiales que más llamó la atención, no solo de estas investigadoras sino el de profesionales anteriores a ellas que llegaron a estas tierras, fue el de cueros de diversas formas que contenían escritos en jeroglíficos. La mastra doctrinera era quien leía esos símbolos, que contenían los rezos para pedir por lluvia en Pascua; ella también era la encargada de educar a los niños en los pormenores de esta tradición para extenderla a través de las venideras generaciones. Así, la escritura de los jeroglíficos pasa del cuero a las hojas de los cuadernos que se utilizan en la educación primaria. Este sistema de escritura es nombrado por sus practicantes como llut’asqas.

Explica Castro, quien trabaja en el Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, donde se puede asistir a la exposición de estos materiales, que existen varios antecedentes de las llut’asqas. Arqueólogos y exploradores han reportado haber encontrado piezas de cuero y también de barro desde 1940. Ya Dick Ibarra, en su libro La escritura indígena andina, de 1953, se había ocupado de recopilar estos hallazgos. En 2000, Wálter Sánchez y Ramón Sanzetenea publicaron, en el artículo Rogativas andinas dentro del octavo Boletín del Instituto de Investigaciones Antropológicas y del Museo Arqueológico, un calendario agrícola donde muestran a través de una clasificación que los rezos, y por tanto su escritura, han sido de vital importancia en estas comunidades, ya que no solo se han utilizado para pedir lluvias o para evitar heladas, sino también para desearle un buen viaje a quienes partían o para pedir favores divinos en la vida cotidiana.

La importancia de los rezos trasciende fronteras. Muchos de los migrantes vuelven a sus comunidades en Pascuas, la fiesta mayor de petición de lluvias, para participar. Doña Gregoria Vicente, comunaria de Tucultapi y residente en Buenos Aires, Argentina, explica los motivos de su retorno anual con estas palabras: “Yo vengo todos los años a esta fiesta porque le tengo amor a mi comunidad”. Más allá de retornar, doña Gregoria se encargó de transcribir la escritura de los rezos en un cuaderno para preservar la costumbre.

Castro recuerda con mucho cariño la visita que ella y García hicieron a las comunidades del norte potosino. Cuenta que las personas eran muy cálidas y hospitalarias en su trato, desprendidas cuando se trataba de compartir alimentos o abrigo. “Se hacen arreglos increíbles en las capillas. Arman arcos de flores, hay muchos adornos, velas que caen al estilo quipus, más decoración de flores y sobre todo de rosapascuas, que es la flor especial de esta fecha y que tiene un aroma muy fuerte y delicioso, aparte del impacto visual, el impacto olfativo es maravilloso”.

Además de la ya mencionada mastra doctrinera, la celebración de Pascua tiene otros agentes que colaboran en la ceremonia. Uno de ellos es el fiscal, un varón elegido por la comunidad, quien es el encargado de organizar la fiesta, proveer los adornos, vigilar el comportamiento de los niños cuando ellos están rezando y luego, cuando concluye la celebración, es quien debe reunir a los niños para lanzarles frutas y golosinas como una manera de agradecerles por su labor de rezadores.

Cuando García y Castro llegaron a San Miguel de Laja, a eso de las seis de la tarde del viernes, fueron alojadas en casa del fiscal. En el momento de ingresar a la capilla, iluminada por velas parpadeantes, solamente encontraron a la mastra doctrinera y a un niño rezando. No fue sino hasta que hacia la medianoche el fiscal hizo repicar la campana cuando se aproximaron más personas y salieron en procesión. Después de aquello, rezaron hasta el amanecer y, entonces, un grupo musical —a los músicos se les llama mastros— llegado para animar la fiesta empezó a tocar y todos bailaron. De una vasija tallada en madera bebieron chicha. La rosapascua no solo decora los habitáculos donde se celebra la ceremonia, sino también a las personas que participan de las Pascuas: las mujeres se ponen esta flor en la cabeza y los varones en las camisas. En la fiesta se enviste a las autoridades políticas con coronas de flores y también a quienes han actuado de mastra doctrinera y fiscal, los cónyuges de éstos son, al igual que ellos, celebrados. Asimismo, las nuevas autoridades, quienes se encargarán de las Pascuas del año que viene, son recibidas con los mismos ornamentos.

Ellas asistieron al final de la celebración. Un par de días antes, el Jueves Santo, las mujeres se reunieron en casa del fiscal para hornear panes de diversas formas (muyu pillus o ruedas, tortas, sepulcros o palomitas) y para empezar a cocinar la comida que se consumirá el gran día. El Viernes Santo es el día de las divinidades, en el que se hacen los rezos que piden las lluvias y el Sábado de Pascuas es el día de fiesta. Antes, la preparación de la celebración de Pascuas constaba de un trabajo de ocho domingos después de Carnaval, tomando en cuenta el domingo después del Sábado de Pascuas. Ahora, esto se ha simplificado a tres días: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Pascuas. Queda decir que los cargos principales de esta festividad, como el de mastra doctrinera o fiscal, en algunos casos, se impone como un castigo de la comunidad por haber cometido “faltas en contra de la moral”, como, por ejemplo, haber tenido hijos fuera del matrimonio.

El agua es vida. Vamos a repetirlo una vez más, para que no quepan dudas: el agua es vida.