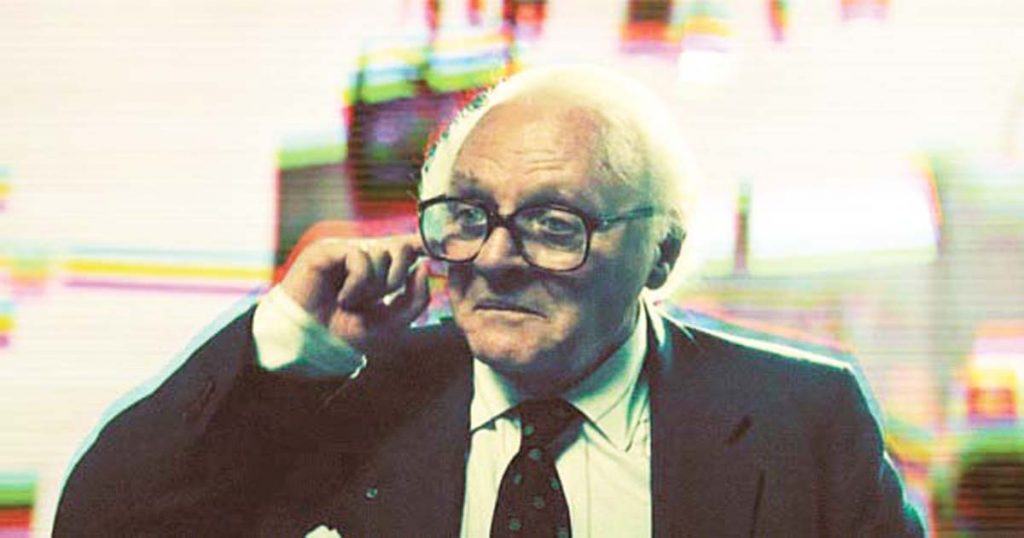

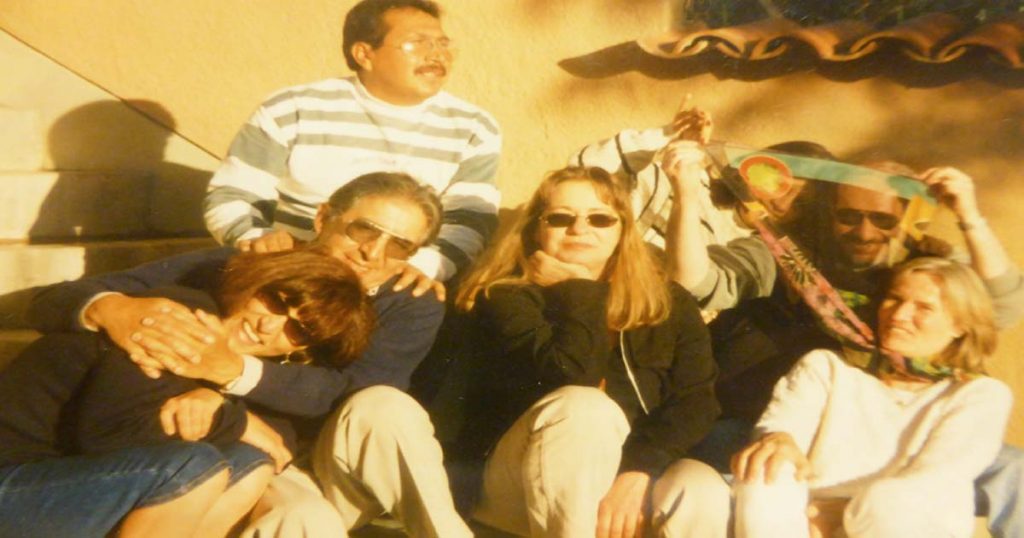

Mela Márquez Saleg, enamorada del cine

Imagen: Ricardo Bajo

Enamorada del cine

Imagen: Ricardo Bajo

Este jueves cumple 60 años. Es la directora de la Cinemateca desde 2010. Y anuncia el estreno de dos películas este año. Es (la) Mela.

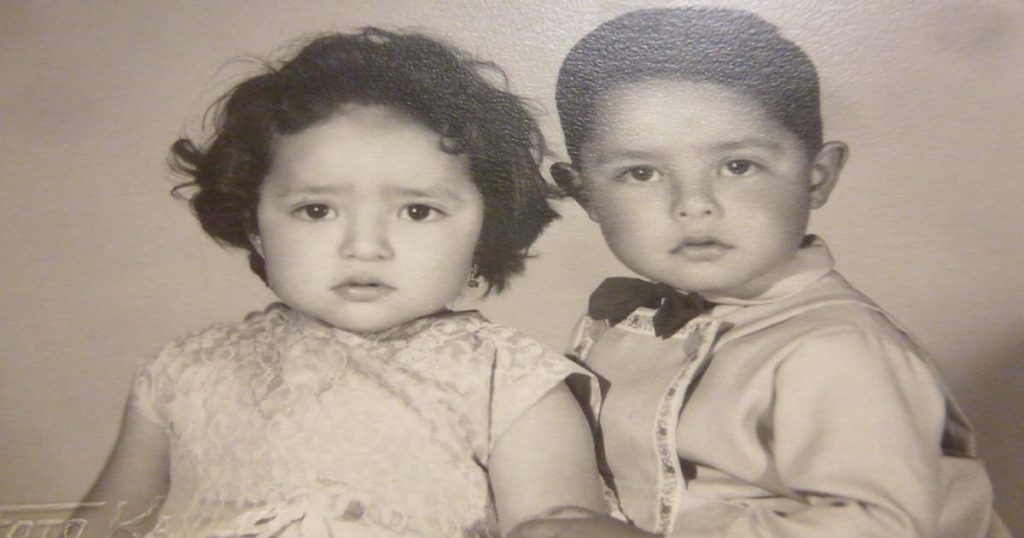

En las cuatro horas de charla, Mela repite una frase como sortilegio: “Me enamoré del cine”. Mela dirige la Cinemateca Boliviana desde 2010 y es cineasta desde que se enamoró. Fueron tres flechazos, tres. Mela es Carmela Florentina Márquez Saleg. Dicen muchas de sus biografías que nace en La Paz y no es verdad. Nace en Oruro (un 23 de febrero de 1963) aunque se siente “absolutamente paceña”. No tiene recuerdos de esos primeros/pocos meses que pasó en Oruro. Su madre la parió en la otrora gran capital minera porque quería estar junto a su abuela, doña Josefina Mendizábal; ella de padre vasco, madre libanesa. Cuando nace Mela, los padres ya habían dejado Oruro donde se habían conocido y vivían en La Paz, en el barrio de Miraflores.

El apellido Saleg no es anécdota. Es palestino, de Jerusalén, de Al Quds. La sangre palestina marca. El abuelo, por parte materna, se llama Hassan Saleg. Parte de la Palestina bajo control británico hacia Europa, luego hacia América. Termina en Oruro, en las minas, con una tienda de telas. Llega cargado de libras esterlinas, la moneda de la metrópoli. Conoce en un baile en Oruro a la abuela, con raíces libanesas. En esa época, Oruro es la ciudad más cosmopolita de Bolivia, a la altura de Buenos Aires y Montevideo.

Tienen siete hijos, uno de ellos la madre de Mela, doña Carmela. El lado paterno de la familia nos lleva hasta Camargo, valle de Cinti; tierra de sol, vino y buen singani. Los Márquez tienen vides y hacen vino de altura, amén de vinagres. Eulogio, su padre, que más tarde será policía destinado en Oruro, parte a Tarija; apellida Zamora de segundo.

Mela, de origen palestino, estudia en el Colegio Ingavi del barrio de Miraflores; es una cooperativa de buenos profesores universitarios de origen judío. Son cosas que pasan en La Paz. “Es el mismo colegio donde estudió Pedro Susz; me acuerdo que al profesor Higueras lo metían a cada rato preso porque era un activista político”. Los dos hermanos de Mela (Roberto y Jorge José) estudian ahí; los tres salen abanderados del curso.

La primera vez que recuerda haber visto la televisión es en la casa (frente a la suya en la plaza Scout) del doctor Herbert Miranda Pereira, primo hermano del coronel Roberto “Toto” Quintanilla Pérez, el responsable de seccionar las manos de Ernesto Guevara, el último verdugo del “Che”. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) mata primero al doctor Miranda (septiembre de 1970) y luego “ajusticia” (en términos guerrilleros) a Quintanilla cuando éste era el cónsul boliviano en Hamburgo (abril de 1971). “Tenía siete años, escuchamos los disparos, mataron al doctor cuando dejó su carro al lado del frontón”. La vida de Mela ya parece una película.

Si la tele llegó a balazos, el cine llega de la mano de dos grandes: Óscar “Cacho” Soria (el mejor guionista de nuestro cine) y Ricardo Rada, el mítico jefe de producción del Instituto Cinematográfico Boliviano en los 60 y productor de las películas de Sanjinés en los 70. Rada, chuquisaqueño, es primo hermano del padre de Mela. “Tenía equipo de campaña en la casa y Rada, junto a su asistente Antonio “Toño” Pacello, su sobrino y asistente se prestaban para ir a filmar al campo”. Al “Cacho” Soria lo recuerda como el hombre más goloso del mundo; “tenía pinta de Papá Noel, con sus manos grandes, era fascinante y moría por los dulces que hacía la madre de Pacello”.

Mela —con 15 anitos— vive en Chicago, Estados Unidos, durante un intercambio escolar. Aprovecha a ver el otro lado del mundo. Cuando tiene que elegir una carrera opta por Comunicación, pero la universidad se cierra, aunque ya había decidido abandonar pues “no había nada de lo que yo quería”. Soria y Liliana de la Quintana le avisan que la Empresa Productora Ukamau (no confundir con el Grupo Ukamau de Sanjinés) va a impartir un taller de cine. En ese curso llega el primer flechazo: “Me enamoré del cine”.

Los alumnos de aquel taller se llaman Luis Ovando, Liliana de la Quintana (juntos serán la clave del nacimiento del video boliviano), Ute Gumz, Javier Viscarra y Eduardo “Pildoringa” Rodríguez. Los profesores son cuatro: Paolo Agazzi, Antonio Eguino, Raquel Romero y Danielle Caillet, un lujazo.

Los estudiantes, en modo cine colectivo, filman Ocaso (una historia en el asilo San Ramón) y Pata Imilla. (Paréntesis uno: Mela se levanta de la mesa, busca y encuentra el story board y el guion técnico de “su” cortometraje, Pata Imilla, 1981). La película —donde Mela también actúa— gana el Cóndor de Plata. La dirección colectiva corre a cargo de María Luisa Mercado, Gabriela Ávila (hermana de Tatiana Ávila, actriz también), Viscarra y Márquez.

También puede leer: Magenta Murillo plasma universos oníricos

Acabado el taller, todos entran de voluntarios a la Empresa Ukamau que viene de filmar, bajo la dirección de Paolo Agazzi, Mi socio. Van a ser los soldados rasos de uno de los rodajes más complicados del cine boliviano, Amargo mar de Antonio Eguino. “Nos volvimos cinéfilos, éramos asiduos de la Cinemateca, charlábamos de cine hasta la madrugada, aprendimos mucho”. Mela arranca como asistente de vestuario (lo que luego se llamaría dirección de arte) a las órdenes de José Bozo, un maestro.

En este primero rodaje llega el segundo flechazo: “Me enamoré del cine, del cine, con rigor, del cine como trabajo colectivo. La pasión que me despertó me hizo entender que el cine es más serio que la vida, pues en la vida si te equivocas te afecta solo a ti, pero en el cine arrastras a mucha gente. Aprendí que Dios y el diablo están en los detalles. Logras al mejor director, tienes a la mejor actriz, ruedas la mejor escena y alguien hace un fuera de foco y se arruina todo. En Amargo Mar aprendí a amar el cine”.

Ese rodaje, impensable hoy en día, atesora un sinfín de anécdotas que no entran en este retrato a vuelapluma. Solo contaremos la más sabrosa: el personal de rodaje trabaja en el Palacio Quemado, ambientes cedidos por el presidente Siles Zuazo; en un descuido entran en la cocina y se comen los suspiros de don Hernán.

La segunda experiencia cinematográfica la lleva a las minas. Estamos en 1983. El cineasta francés Jack D’Arthuys, amigo de Regis Debray (otra vez se cruza el “Che” en esta historia) organiza junto a su Association Varan (y su “cine etnográfico”) un taller de cine minero en Telamayu. La idea es construir un centro permanente de formación y realización cinematográfica en este municipio de Atocha, Potosí. Mela entra en el curso (junto a Iván Sanjinés) a pesar de la oposición de Líber Forti . Todo va a terminar mal.

Inaugurado el centro por el presidente Jaime Paz Zamora, los primeros 16 trabajos fílmicos (a cargo de hijos de mineros becados) desaparecen en Francia durante la etapa de revelado; se vuelven a rodar y hoy solo se conservan algunos en París, en los talleres Varan. El “cine directo” a veces tiene curvas traicioneras. Los equipos de rodaje de Telamayu desaparecen sin dejar rastro. (Paréntesis dos: Mela se levanta de la mesa y trae toda la documentación que prueba el desfalco, con nombres y apellidos de los corruptos). ¿Dónde estará aquella cámara Super 8 Minolta XL del 84?

Llega el tercer flechazo: “Me enamoré del montaje”. El cubano Justo Vega Torres, una eminencia, leyenda del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico (ICAIC), llega a La Paz para la edición de Amargo mar. Antonio Eguino suelta una frase: “Chica, vas a ser asistente del compañero Justo”. Mela tiembla pues jamás ha agarrado ni siquiera un rollo. El cubano, fumador empedernido, le enseña el oficio, de pe a pa. El padre de Leni Ballón (maquilladora en Amargo mar), don Pepe Ballón, consigue (por amistad con el rector) que Justo imparta un taller de cine en la UMSA a cambio de 500 dólares. Justo se lleva de todo para La Habana: cigarrillos, revistas de moda para su compañera que es modista, “jeans”…

Las ganas de seguir aprendiendo cine parecen conducirla hasta la Escuela de La Fémis, la heredera del famoso Instituto de Altos Estudios de Cinematografía (IDHEC), donde estudiará entre otros bolivianos Alfonso Gumucio Dagron. Pero una reportera italiana de la RAI de nombre Kiara, amiga de Paolo Agazzi, se cruza en el camino. “¿Y por qué no postulas al Centro Experimental de Cinematografía en Roma?” Dicho y hecho. Escribe un alegato titulado “Por qué quiero hacer cine”. Mela lo escribe en francés. Sin mucha esperanza. Sale elegida.

—Me voy a Italia, papi.

—No te vamos a dar un peso, no te vamos a mandar plata. Te vas a morir de hambre en Europa, hijita.

Con un pasaje de Aeroflot, ida y vuelta, y finalmente 600 dólares en el bolsillo, Mela se larga a Roma con una idea en la cabeza: “No voy a volver”. Mela tiene sangre palestina, sangre que le impide rendirse, sangre que obliga a luchar. La primera prueba en los míticos estudios romanos de Cinecittá es superada con holgura: ha hecho un análisis de Boccacio 70, cuatro cortometrajes de Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli y Luchino Visconti. Las charlas cinéfilas en la Cinemateca, las conversaciones a la salida del cine 16 de Julio, las enseñanzas de Justo Vega Torres no han sido en vano. Mela pasa al examen oral.

En el jurado hay tres hombres: uno de barba le recuerda al “Cacho” Soria, otro es un gordito y el tercero, un “guapetón”. Mela no sabe todavía que sus nombres son: Sergio Leone (el barbudo), su montador Nino Baragli (el gordito) y Roberto Perpignani, “il bello” (montador de Bernardo Bertolucci).

—¿Qué le preguntamos a esta boliviana? — dice Leone mirando el pasaporte de Mela.

—Describa una película que le haya gustado mucho, cualquiera. Una que le haya gustado por su montaje, por su sonido — añade el creador de los “spaguetti western”.

Mela se acuerda de Érase una vez en América (Once Upon a Time in America, 1984). La ha visto hace poco y ha charlado harto a la salida del cine con Paolo Agazzi. Comienza a hablar en francés, inglés y el poco italiano que recién sabe.

—Tell me, ma che cosa te piace del film? — pregunta Baragli.

—El flashback es maravilloso. La luz en el fumadero de opio con Robert de Niro, el sonido del teléfono sonando y sonando, la música de Ennio Morricone. La escena del reencuentro de “Noodles” (Robert de Niro) con Deborah en su camerino…

—Ragazza, ¿conosci il regista? ¿Anche in fotografía?

Mela dice que no, que no conoce, que solo ha visto la película en Bolivia. Entonces Sergio Leone se para y dice: “Mucho gusto, soy Sergio Leone, el director de Once Upon a Time in America. Y este ‘cavaliere’ es Nino Baragli, el montador del filme. La hemos rodado acá en Cinecittá, para su información”.

Mela ganará el primer lugar de todos los convocados, obtendrá una beca (de 650.000 liras) y pasará cuatro maravillosos años en la capital del cine. Pero antes, Roberto Perpignani, “il bello”, medio molesto por esa extraña complicidad del trío, pregunta:

—Signorina, parlare di “la nouvelle vague”, per favore.

Otra sonrisa se dibuja en el rostro de Mela. El tema es su favorito, se lo ha estudiado harto pues la primera intención era postular al Instituto de Altos Estudios de Cinematografía (IDHEC) de Francia. “Fue la mayor suerte de mi vida”. Mela vivirá en Frascati, a 20 kilómetros de Roma. Vivirá para el cine, trabajará de camarera en un pub inglés, verá mucho cine (tiene entrada gratis en las mejores salas por ser alumna en Cinecittá), viajará a los mejores festivales, gozará con sus compañeros de generación y con los mejores profesores del mundo. Pero no todo será miel sobre hojuelas. La pasará mal, aprenderá a base de golpes que también da la vida.

“Lloré cuando agarré una escoba para barrer el bar inglés donde trabajaba, pues la beca no alcanzaba. Aprendí que el trabajo dignifica y da sustento, cualquier trabajo; que nada de lo que haces para ganarte la vida te puede denigrar. Todas las personas de la clase media/alta, en Bolivia deberían pasar por algo así. Estamos acostumbrados a que alguien venga detrás de ti y levante tu taza, limpie, recoja. Estos comportamientos nos retrasan como país. Aquella lección no se me ha olvidado nunca; puedo hacer cualquier cosa”. (Flashback: el otro día cuando me iba de la Cinemateca después de ver el documental La conquista de las ruinas de Eduardo Gómez vi cómo Mela, la directora, picaba entradas en la puerta de la “Sala Óscar Soria”, la Sala Dos).

Su trabajo de tesis en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma se llama La casa del passaggero (1985). El personaje, licenciado que trabaja de cuidador de los baños de la estación de trenes, termina bailando con su escoba. La película gana el premio de un festival de escuelas de cine en Canadá. La directora del Centro, la cineasta Lina Wertmüller, promete financiamiento para el primer largo de Mela. Será Sayariy (filmado en 1993).

Tendrá la (evocadora) música de Cergio Prudencio, los poemas de Blanca Wiethüchter y la (excelsa) fotografía de la dupla César Pérez y el italiano Arnaldo Catinari, compañero de estudios en Roma. Dirección, guion y montaje: Mela Márquez Saleg. Escenografía, un viejo conocido, don José Bozo. Sonido: otro capo, Ramiro Fierro. Producción, otro amigo de mil batallas, Alfredo Ovando. La italiana Rossella Ragazzi, amiga romana, será la asistente de dirección.

Rueda el “tinku” en Macha, norte de Potosí. Sayariy es la parte más ignorada del famoso “boom” del cine boliviano del año 1995, cuando se estrenaron cinco películas en un año, toda una proeza pues se venía de años sin un maldito estreno nacional. La fama y los focos mediáticos se los llevarán Marcos Loayza, Juan Carlos Valdivia y Jorge Sanjinés.

Sayariy se acerca al tinku desde afuera, con la poesía como intermediaria, desde la (onírica) autenticidad; es el (re)encuentro de Mela con Bolivia, una necesidad de entender su país. “¿Cómo a(r)mar un mundo ajeno sin transgredir los códigos que impone el respeto, la curiosidad y la admiración?”.

(“De los umajilas de arriba, somos. / De los fichichúas de abajo, son. / Nos vamos a encontrar / piedra blanca sobre piedra negra /nos chocaremos. / Nuestra sangre a la Pachamama / nos ofrendaremos. / Ha llegado el tiempo del enemigo / para vivir en paz / nos vamos a encontrar / para vivir en paz”. (Tiempo del enemigo, del poema Sayariy, Blanca Wiethüchter).

Sayariy se estrena en la Mostra de Venecia, en su edición número 52, Año del Señor de 1995. Gana un premio (Kodak) que ya no existe a las “operas primas”. Pasará por 36 festivales más. En Venecia, Mela junto a su productor italiano Gianluca Arcopinto, charla con el director de la Mostra, Gillo Pontecorvo, fiel admirador de Sayariy. De toda las críticas de aquella época, se acuerda de una. La firma Arturo Von Vacano, periodista, escritor, crítico. “Hemos mandado a la directora Mela Márquez a estudiar a Roma para que haga película sobre indios”.

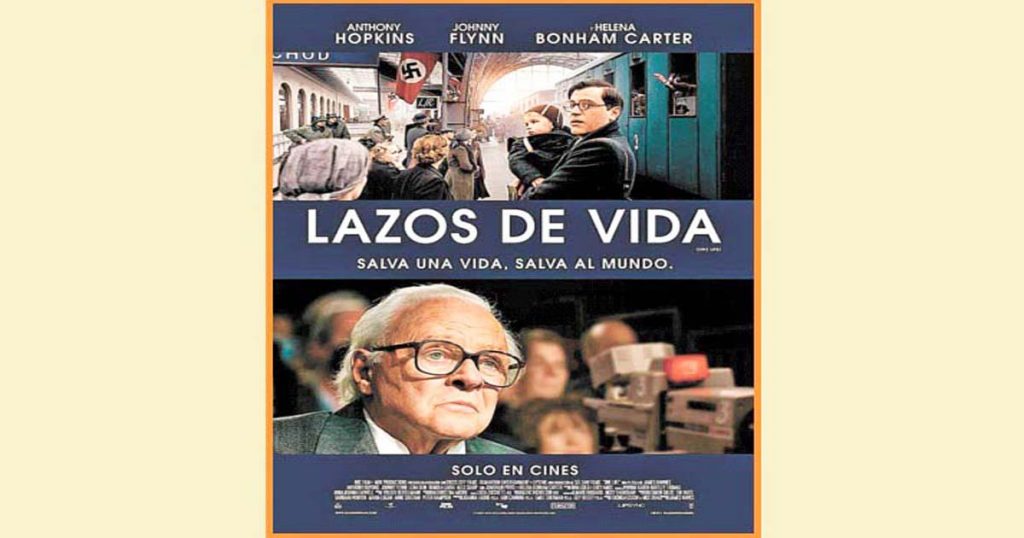

Hasta el día de hoy, Sayariy es su única película estrenada comercialmente. Cuando acabe este 2023 no se podrá decir lo mismo. Mela cruza los dedos y espera que este año vea el estreno de una película salada, Caída al cielo (antes conocida como No le digas, basada en la puesta en escena teatral de David Mondacca sobre los textos de Jaime Saenz).

El poeta no era santo de la devoción de Mela. “No me gustó nunca la onda saenziana, la exaltación del alcohol; chupar porque llueve, chupar porque no llueve; pero me enamoré de Saenz, su aprender a morir para vivir; sus reflexiones sobre el cuerpo. Mi película trata de la muerte y el padre; del regreso de una hija abandonada en busca del padre”.

La obra antiguamente conocida como No le digas ha traído a Mela mucho sufrimiento; ha perdido la casa hipotecada, ha perdido plata y casi pierde la propia película. Lo único que tiene son deudas. Cuando peor pintó la cosa, salió a relucir otra vez su espíritu palestino; ese que le dicta en su cabecita una frase: “A mí no me joden, me puede quitar todo, casa, plata, la tierra; me pueden congelar las cuentas del banco y ahogar con intereses usureros, me pueden dar la espalda, me pueden hacer la vida imposible y yo jamás me rendiré, jamás desistiré, jamás me pondré de rodillas”. La Mela, siempre de pie.

La otra película que piensa estrenar es Yucay, el paraíso de los sentidos, actualmente en posproducción. “Son historias de amor en la comunidad Jalq’a, al este de Sucre”. De su documental político, Visión del Sur, un fresco de la última época gonista, hablaremos otro día.

Su otro dolor de cabeza es la Cinemateca Boliviana. Su última batalla es lograr la reglamentación de la Ley del Cine. Su último sueño, ver las salas de la Cinemateca repletas de espectadores otra vez, hacer sostenible al custodio del patrimonio fílmico boliviano. Mela no cree que la solución pase por la administración estatal de la Cinemateca, pues “no tenemos políticas culturales con continuidad y lo que se necesita es compromiso, de lo contrario se puede perder todo, la memoria no tiene partido político”. Si Mela fuese presidenta de la nación, aprobaría una ley de mecenazgo con beneficios fiscales para todos los que apoyen a las culturas. Si Mela volviese a nacer, se enamoraría del cine otra vez, con un, dos, tres flechazos.

(Corren los créditos finales de esta película/retrato. Y como en las buenas, aparece para los que se quedan hasta el final, como debe ser, una yapita: “Tuve pocos amores, pero todos largos, intensos y complicados. En mis novios busqué siempre lo excepcional, lo extraordinario, lo excelente pero eso venía acompañado de un cierto desequilibrio; a casi todos les faltaba un tornillo. Hoy por hoy, creo que el amor al cine venció al amor pasional de pareja, a pesar de que ambos me trajeron enorme dolor y un torbellino de emociones). Ahora sí, fundido en negro.

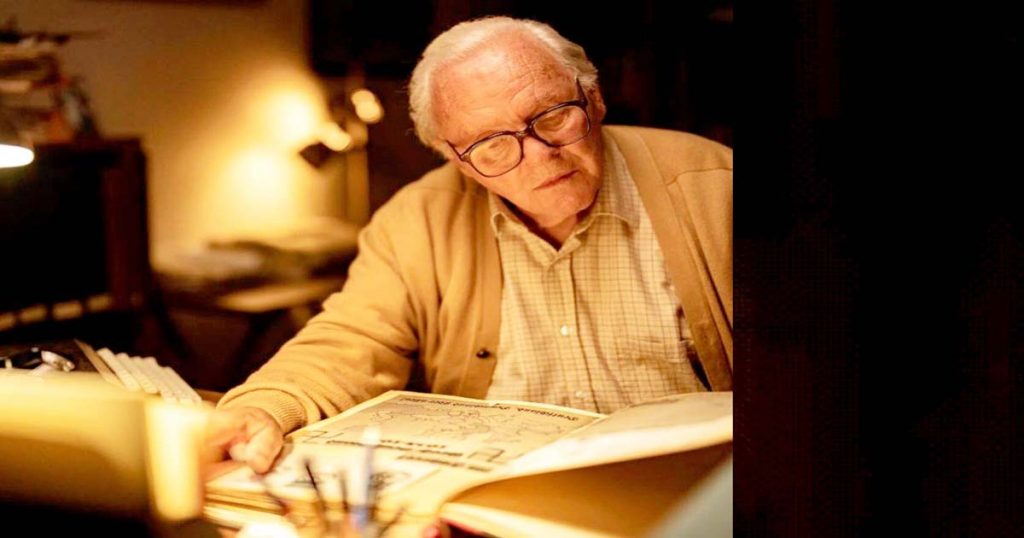

Texto: Ricardo Bajo H.

Fotos: Ricardo Bajo y archivo de Mela Márquez