Capacidad de la banca local para competir, en debate

Estudio indica que Bolivia está última entre 16 países de Latinoamérica.

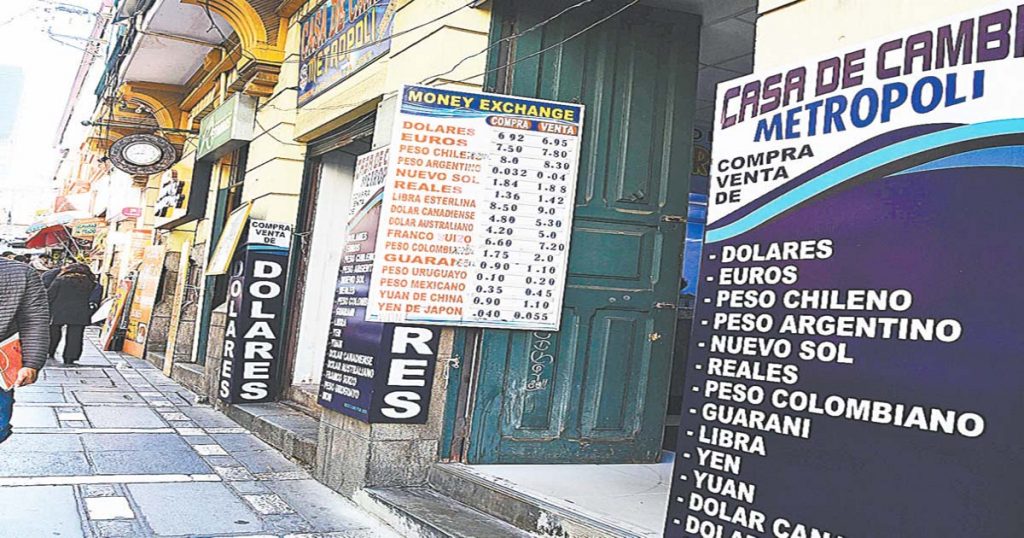

La banca boliviana ocupa el último lugar en competitividad en Latinoamérica, según un estudio que revela que el rubro tiene más debilidades en bancarización. Representantes nacionales del sector rechazan estos resultados.

Esta evidencia de rasgo es producto del Informe de Competitividad Bancaria 2017, financiado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y elaborado por el gabinete ecuatoriano de investigación Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

El documento, presentado el 22 de febrero en el “Foro Banca Digital, Ciberseguridad y Regulación”, organizado por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), muestra que entre 16 países de la región, Panamá (7,2), Chile (6,9) y Costa Rica (6) están en los tres primeros sitiales, mientras que los tres últimos están ocupados por Nicaragua (3,5), Ecuador (3,4) y Bolivia (3,3).

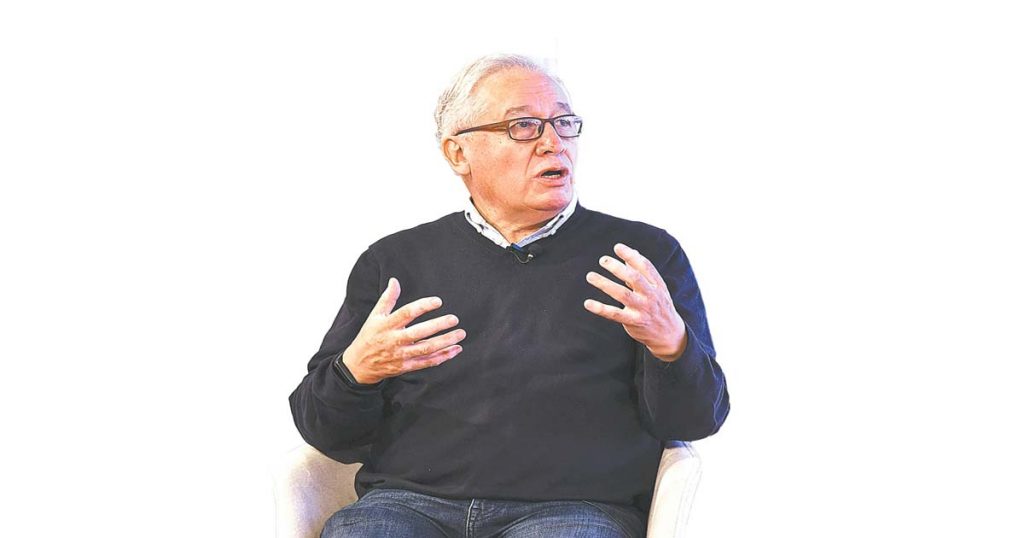

“Es una realidad dura de aceptar” que demuestra que lo hecho hasta ahora por las bancas ecuatoriana y boliviana “no está funcionando”, reconoció el presidente de Asobanca, Julio José Prado.

Consultada sobre estos resultados, la directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza, dijo: “Yo no estoy de acuerdo (…), voy a refutar (…), creo que son diferentes formas de ver cuál es el propósito de la banca”.

“Para nosotros, la banca tiene que cumplir un propósito, tiene que coadyuvar al desarrollo del país, no solamente competir por competir o generar utilidades por generar utilidades”, sostuvo la autoridad, quien apuntó que Bolivia avanza en áreas como innovación financiera, reglamentación sectorial y seguridad de la información.

Marcelo Trigo, presidente de Asoban, rehuyó a su vez dar una opinión sobre los datos mencionados porque desconocía los parámetros con los que se elaboró la clasificación. No obstante, remarcó que “el sistema financiero boliviano está bien y sólido”.

La investigación de Cordes y Asobanca analiza el funcionamiento, fortalezas y debilidades de los sistemas bancarios de cada país, así como los entornos económicos, políticos, sociales y legales, además de condiciones específicas como bancarización, productividad y rivalidad, dando lugar a un Índice de Competitividad Bancaria, explicó Prado.

El estudio detalla, por ejemplo, que Bolivia tiene una puntuación de 5,52 en funcionamiento del sistema bancario microfinanciero, 4 en entorno, 3,58 en bancarización, 3,33 en productividad y 2,48 en rivalidad. Panamá, por el contrario, tiene una nota de 8,86 en la primera categoría, 7,47 en la segunda, 8,24 en la tercera, 8,22 en la cuarta y 7,83 en la última.

En bancarización general, sobresalen la facilidad de acceso al crédito y los préstamos y depósitos, pero inquietan el número de financiaciones y la cobertura de agencias y cajeros automáticos.

En productividad, destaca la rentabilidad respecto al patrimonio (ROE), en contraposición de la liquidez y solidez del sector.

Estado. En rivalidad, entendida como las acciones competitivas entre las bancas nacional y extranjera, resalta la concentración en las tres entidades financieras más grandes de Bolivia, a diferencia de la fortaleza de los derechos legales para prestatarios y prestamistas.

Y en funcionamiento a nivel general, se distinguen el nivel de morosidad, los ingresos por intereses y la disponibilidad de capital de riesgo, mientras están a la baja el capital y la eficiencia de los mercados financieros.

Los resultados del estudio deben ser revisados por todos los actores del sistema financiero boliviano, indicó el presidente de Asobanca, quien recomienda una discusión franca y técnica, sin posiciones políticas, lo que permitirá proyectar la banca nacional a corto y mediano plazo. “Hay fortaleza, tienes buenos bancos, solventes y estables, pero todo lo que está alrededor, como temas de normatividad, crecimiento macroeconómico y demás no está apoyando a que el sistema pueda desarrollarse y crecer en mejor forma”, sostuvo.

El banquero ecuatoriano también identificó dos riesgos “si no se hacen bien las cosas”.

“Primero, que toda esa gente que no está bancarizada y que no está incluida sigue en la informalidad, y ese es un problema político, de pobreza, de acceso a crédito”. El segundo riesgo son “los new banks o bancos 100% digitales que vienen de otros países”.

“Las fintech (tecnologías financieras) van a entrar a competir en Bolivia sin regulación y van a causar problemas a una banca que está atada de manos por las normativas”, alertó Prado.

El Foro se efectuó con el fin de difundir las tendencias y visiones en Latinoamérica sobre la regulación al sector financiero en el ámbito de la banca digital, así como la promoción de buenas prácticas internacionales y la cooperación entre entidades ante nuevos retos y cambios de paradigma.

El evento contó con la participación de expertos nacionales y de Ecuador, Colombia y Perú.

“Entre los desafíos actuales, ocupan un lugar destacado los relacionados con la ciberseguridad, puesto que la innovación tecnológica trae consigo muchas ventajas para los usuarios de los servicios financieros, pero también exige que se adopten medidas para prevenir los delitos cibernéticos de nueva generación”, destacó el presidente de Asoban.

“Contra esos ilícitos es necesario estar preparados y protegidos a través de una actualización constante de las medidas de seguridad digital, combinadas con las propias de la banca tradicional”, agregó Marcelo Trigo.

Tasas fijas y límites de cartera continúan

Las tasas de interés fijas no variarán pero son observadas por expertos

El nivel mínimo de cartera para los créditos productivos y de vivienda de interés social (60%) alcanzado el año pasado y la fijación de tasas de interés para ambos préstamos se mantendrá, aseguró a La Razón la directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza.

“La cartera de un banco es dinámica, por tanto, ese 60% que se ha logrado durante 2018 se lo tiene que mantener y tiene que seguir tanto para créditos productivos como de vivienda de interés social”, dijo la autoridad en el primer “Foro Banca Digital, Ciberseguridad y Regulación”.

Espinoza señaló que, de igual manera, las tasas de interés reguladas se mantendrán vigentes y que cualquier ajuste en el tema se realizará en el marco de la Ley 393 de Servicios Financieros y de las políticas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La mencionada norma y sus reglamentos fijan las tasas de crédito de vivienda social en 5,5, 6 y 6,5% como máximo en función al valor del inmueble; y el interés del préstamo productivo en 6% para empresas grandes y medianas, 7% para las pequeñas y 11,5% para las de tamaño micro.

Impacto. Para el presidente de Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), Julio José Prado, en América Latina, así como en Bolivia, las tasas de interés están fijadas de forma “antitécnica” y no permiten que haya una fluctuación con base a lo que sucede en el mercado, lo cual tiene una consecuencia social: la baja inclusión financiera.

El presidente de la Asociación Bancaria de Colombia, Santiago Castro, considera por su lado que “lo mejor es no tener una regulación” que defina tasas fijas.

“En temas como el microcrédito, estos topes se convierten en un obstáculo para poder competir con los créditos informales, lo que llamamos en Colombia ‘gota a gota’, que son redes criminales que cobran a las personas unas tasas extorsivas que desbaratan la tranquilidad de las familias, llegando a casos dramáticos”, dijo.

Frente a ello plantea una acción judicial y que el sistema financiero oferte servicios creativos para personas menos favorecidas.

“Creo que hay que trabajar en ambos campos. En el punitivo, buscando judicializar y perseguir a estas redes criminales y de extorsión que producen miseria y desesperación entre la población. Y en la oferta de productos que se adecuen a las condiciones de estas personas”, finalizó.

Situación de liquidez en el sistema

Recursos

“La liquidez de las entidades es suficiente para mantener la dinámica de las operaciones del sistema (devolución de depósitos y expansión de la cartera), informó la Asfi el 8 de febrero.

Respaldo

“Esta situación incluso ha sido reconocida en varias oportunidades por el sector bancario y sus instituciones gremiales”, indica.