Las industrias de belleza ofrecen miles de pomadas, mascarillas y otros menjunjes para borrar las cicatrices que los avatares de la vida —irremediablemente— nos dejan en nuestro cuerpo; pero hay otras que los psicólogos se encargan, infructuosamente la mayor de las veces, en remediar: las cicatrices del alma. ¿Cómo encargarle a la Justicia que las cicatrices del alma sean cerradas, legitimarlas para evitar el sufrimiento y la desazón que dejan los exilios, la cárcel, las masacres y su secuela de destrucción de vidas afectadas?

La modernidad engendró un giro en la concepción de la justicia, consolidando la pretensión de justeza en cada uno de los seres, naturales y sociales en un orden establecido, político y económico, pero no es posible con los asuntos del alma.

En 1979, en la Masacre de Todos Santos, muchos bolivianos fuimos víctimas de la furia fascista orquestada por militares y civiles que dejaron una estela de muerte y dolor. Nunca purgaron un solo día en la cárcel y, aunque lo hubieran hecho, el daño irreparable que dejaron no tiene cura. Y esa masacre es solo una de las decenas que asolaron la región donde moramos, destapando un muestrario de la brutalidad que fue repetida hasta la enfermedad por las clases que detentaban el poder y lo buscan —hasta ahora— sin condicionamientos morales de ningún orden, sea religioso o político.

En los próximos días arribarán nuestras nietas a la ciudad para conocer al abuelo, cuyo cuerpo, poblado de cicatrices cerradas por la cirugía y sus consecuencias posteriores en su salud, no le permitieron ocuparse de cerrar las otras que quedaron en su hija a la que conoció 20 años después, porque vivir en Bolivia era temerario para la madre extranjera en estado de gestación y el amor, aunque sea intenso y apasionado, debía cuidar una vida.

¿Cómo se puede valuar esa decisión? No existen tablas de calificación para valorar la sacralidad de la vida, es lo único que le da sentido a los dogmas religiosos y políticos y los seres humanos sabemos que nuestro paso por el mundo tiene su caducidad y a nadie se le ocurriría prolongar el sufrimiento en sus hijos.

Durante el primer encuentro con nuestra hija, intuimos una tristeza empozada en su alma desde su niñez, no tuvimos el privilegio de tenerla en nuestro regazo apenas vino al mundo, tristeza que también se guareció de la lluvia del silencio al quedar enmudecido y expectante ante su reacción. Han pasado dos décadas y nos cuesta mucho reconstruir su historia que tiene el derecho de saber para cerrar esa herida.

Qué decirle, cómo explicar que la separación era inevitable y que sus padres debían escoger su propio rumbo y tejer otra vida a costa de su desamparo, aunque pleno de cosas materiales, sabemos que no llenan ese tiempo de separación.

No queremos que esto se prolongue en las nietas, que conozcan la bella historia de amor truncado por el odio fascista y evitar que alargue sus tenebrosas garras hasta otra generación, queremos que sus gestos infantiles de alegría sean libres y abracen a su abuelo y lo perdonen por no estar a su lado.

¿Habrán pensado en estas graves consecuencias los golpistas de 2019 que ahora abandonan a su instrumento de muerte a su suerte?

Las nuevas generaciones desconocen el sacrificio de muchos bolivianos y bolivianas que ofrecieron sus vidas para construir una democracia que se desmorona fácilmente cuando los intereses perversos aprovechan cualquier fisura para asaltar el Estado.

Bolivia es uno de los pocos países que no cuenta con un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, institución que permitiría que la población juvenil se entere de sus derechos y conozca la tenebrosa historia de los golpes militares que quedaron impunes. Las grandes fraseologías sobre la ética contractual y sus derivaciones no alcanzan para cicatrizar lo irremediable. Me hubiera gustado llevar a mis nietas a ese museo para que puedan entender por qué su madre y su abuelo muchas veces se ponen tristes y se quedan callados. Así hablaría solo con el corazón y nos entenderían y perdonarían por haber cometido el mayor pecado: luchar por una sociedad más justa sin saber que al hacerlo, estábamos lastimando a lo que más amamos.

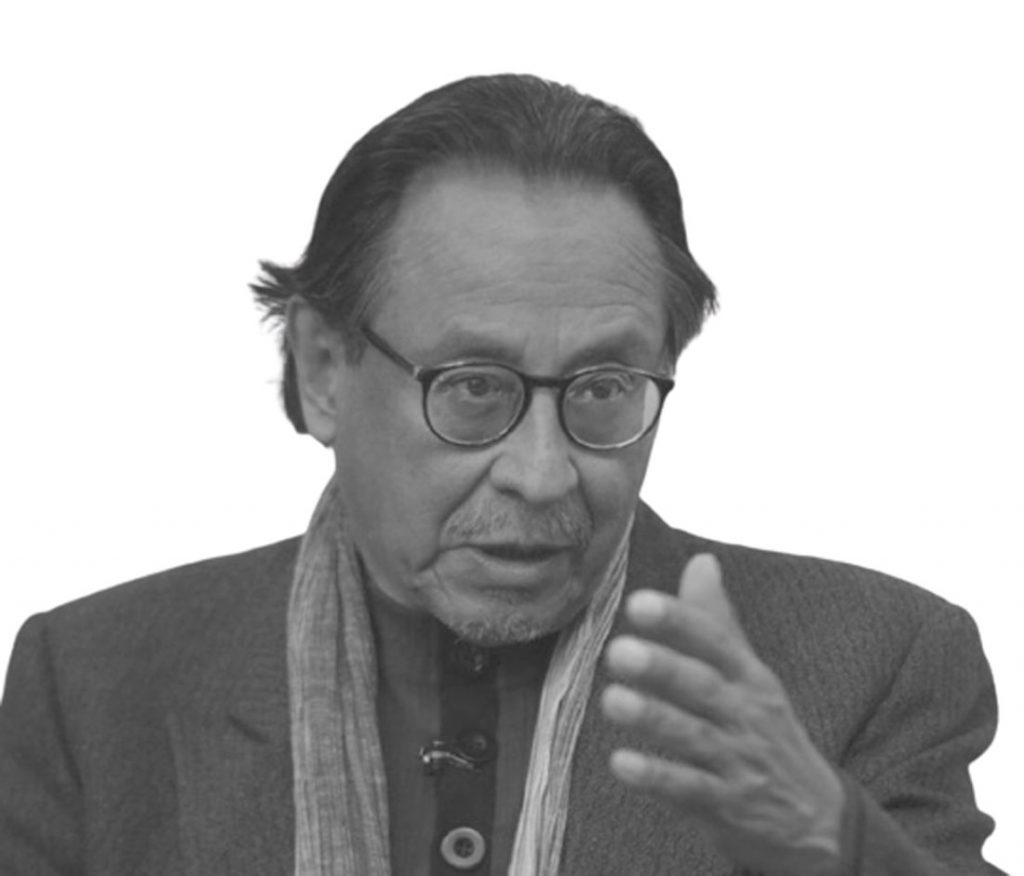

Édgar Arandia Quiroga es artista y antropólogo.