Decadencia

La decadencia del cuerpo humano no tiene por qué transferirse al mundo de la vida ni al sistema y sus instituciones

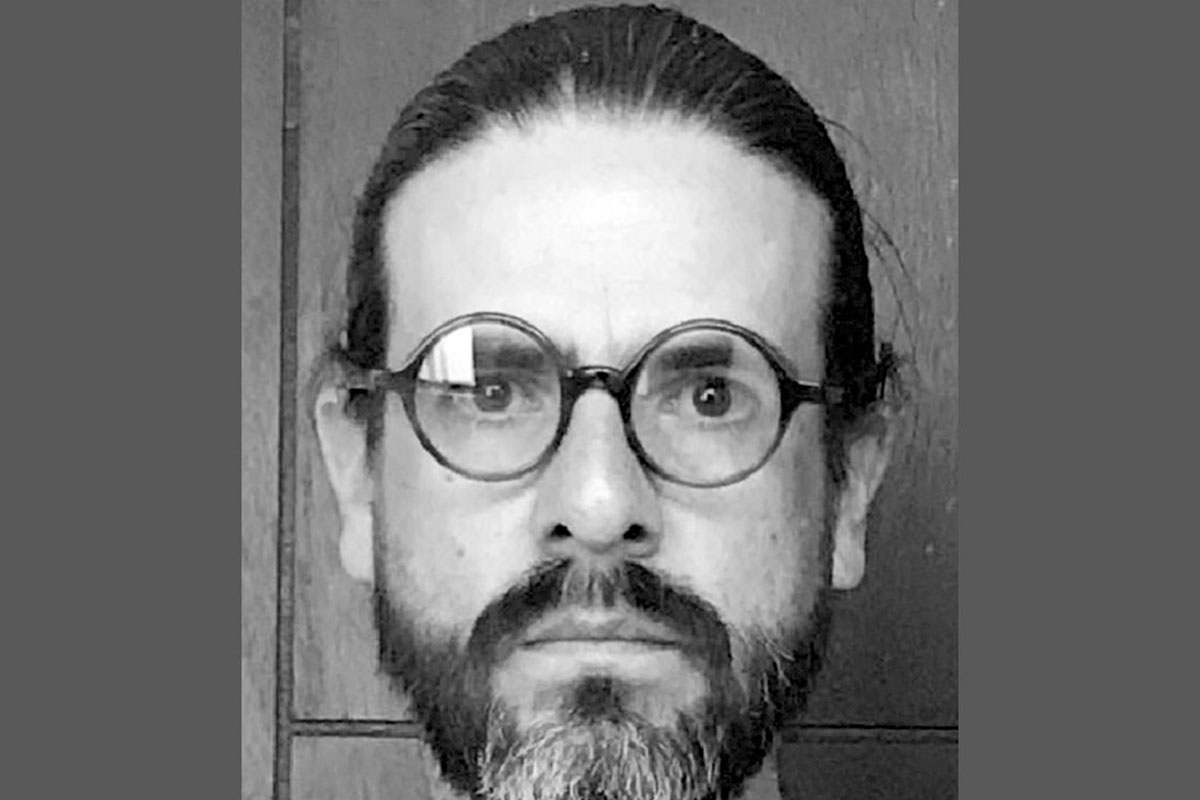

Claudio Rossell Arce

El ser humano, que se cree a sí mismo la medida de todas las cosas, y solo en esa dimensión logra calcular tiempo y espacio (y muchísimas otras cosas, incluyendo la opinión sobre cualquier tema), le teme como al abismo a la decadencia. No es para menos, cualquiera puede mirar en su propio físico el paso del tiempo, sintiendo cómo a una avanzada edad, todo parece entrar en irreversible decadencia por los cambios biológicos y fisiológicos que hacen fallar la maravallosa máquina del cuerpo.

Pero no todo es o debe ser decadencia en el cuerpo humano, con un poco de esfuerzo y disciplina, cualquier persona puede asegurarse de tener el cerebro funcionando tan bien como sea posible, especialmente en el área cognitiva. Leer, escribir, pensar, criticar, dibujar, pintar, tejer, caminar, respirar, dicen, ayudan a conservar cuerpo y alma lejos de la decadencia, sobre todo a esta última. Hay quienes se olvidan de hacer cada vez más de esas cosas y sobreviene el declive, que en muchos casos se manifiesta primero en las actitudes y comportamientos. Esa no es una decadencia biológica, sino moral.

Consulte: Camarada

Así, en un ejercicio de simplificación excesiva, es posible encontrar los rasgos de la decadencia de los individuos en todos los aspectos de la vida humana (porque ellos se proyectan), y hasta se la considera inevitable, incluso cuando no lo es. Decadencia moral, ya se dijo, provoca la pérdida del aprecio por los principios éticos fundamentales en diversos ámbitos de la actividad humana, incluyendo los negocios, la política y las relaciones personales, a veces, incluso, todo ello en un mismo contrato.

Decadencia ecológica, que nada tiene que ver con el ciclo de vida individual de cada especie viva, sino de la capacidad del conjunto para equilibrarse, adaptarse, regenerarse. Es la mano humana, que en nombre de sus negocios y su política se ha servido de la naturaleza hasta depauperarla a tal punto que amenaza la supervivencia de la especie, no del planeta y la vida en él, sino de este mamífero en particular. Habrá que añadir que, en muchos casos (¿la mayoría?), quienes toman decisiones sobre los negocios y la política son ancianos mamíferos (y machos, y blancos), que en su decadencia física probablemente han perdido el aprecio por el futuro, del que ya no esperan nada.

La política, que en teoría podría no entrar en decadencia, muestra su declive cuando, por ejemplo, hace posible el aumento de la corrupción en los gobiernos, con la consiguiente pérdida de confianza y legitimidad de las instituciones políticas entre los ciudadanos. Desde ese punto de vista, causan decadencia de la democracia las prácticas clientelares, los inmerecidos favores y regalos con recursos públicos, los negocios personales a cuenta del Estado, pero también la incapacidad de buscar y encontrar acuerdos, y de respetarlos.

Probablemente se puede hablar de decadencia económica (¡que el capitalismo liberal no lo permita, por Dios!) luego de periodos extendidos de estancamiento de la economía, alta inflación o deflación y desempleo, todos ellos síntomas de incapacidad para mantener el crecimiento y el bienestar económico. Síntomas de esta decadencia también son la aparición de gurúes de la economía, salvadores de la patria con receta neoliberal; la creciente cantidad de personas embelesadas con esos cantos de sirena; la incapacidad de revisar, siquiera un poquito, los prejuicios; la envidia por quien tiene más y el desprecio por quien tiene menos.

Este es un buen fermento para la decadencia social. El incremento en la desigualdad, la polarización y la erosión de las redes comunitarias, por los delirios del jefe de turno o por la venalidad de algunos miembros, daña el tejido social que sostiene a las sociedades y provoca la desconfianza, cuando no el desprecio o, peor, el odio mutuo. Para empeorar las cosas, son cada vez más quienes se ceban de ese estado de cosas, de ese humor colectivo, cual “chanchos aqueros”, esos que comen, literalmente, cualquier cosa. Difícil que no haya decadencia en los medios y los fines de tales líderes.

La decadencia del cuerpo humano no tiene por qué transferirse al mundo de la vida ni al sistema y sus instituciones, pero parece inevitable que así sea. El ejercitar el cuerpo y el pensamiento tal vez sean el camino para evitar que la decadencia, propia y ajena, nos lleve a la chingada.

(*) Claudio Rossell Arce es profesional de la comunicación social