El fulgor salvaje pieles rojas

Un galope por territorio indio desde la ficción y la historia .

La palabra “indios” —mejor con exclamación: “¡indios!”— despierta en mí emociones incontenibles. Imágenes de bosques tenebrosos donde enrojece el tomahawk —el hacha de guerra— y donde las partidas de hurones y franceses siguen como alimañas el rastro de nuestros mocasines; de praderas deslumbrantes estremecidas por el galopar de los sioux y cheyennes; de desiertos rotundos donde el apache ejercita su notable crueldad y masculla su venganza; de pantanos infestados de aligátores y semínolas; de mortíferos desfiladeros, donde invariablemente te atrapan los recalcitrantes kiowas…

Mi universo indio se enraíza en las cajas de figuritas de plástico pintadas de Comansi y en las historietas de la serie Tomajauk (escrito con tan curiosa grafía) que publicaba la mexicana editorial Novaro en España en los 60 y que mi madre me compraba cuando la acompañaba al supermercado para que, paradójicamente visto el tema, me estuviera quieto. En aquellas viñetas descubrí mis primeras guerras indias y a los iroqueses, a los que poco después siguieron los navajos de las aventuras del teniente Blueberry, que luego me ha acompañado siempre. No tardó en llegar el apache Winnetou, el héroe cobrizo de las novelas de Karl May. En la televisión galopaba Tonto en pos del Llanero Solitario, y en el cine, numerosas tribus de largos y envidiables penachos asaltaban trenes y fuertes en esplendoroso cinerama.

Hay un largo camino de wampuns y tipis entre La conquista del Oeste, La carga de los jinetes indios o Yuma y Bailando con lobos, Corazón trueno o The brave. Entre Victor Mature haciendo el indio y Leonard Peltier, el preso de conciencia sioux detenido por la muerte de dos agentes del FBI durante los incidentes en la reserva de Pine Ridge en 1975. Más o menos por el medio del sendero llegó ese libro definitivo, Enterrad mi corazón en Wounded Knee (Bruguera, Libro Amigo, 1976; hay reedición en Turner, 2005), donde por fin los que nos identificábamos desde siempre con los indios descubrimos qué injusto había sido el hombre blanco con el hombre rojo, ¡ugh! No vamos a abordar aquí el tema de los derechos de los indígenas norteamericanos ni la historia de las injusticias y genocidios contra ellos cometidos. Tampoco les voy a hablar de mis aproximaciones espirituales y estéticas al mundo indio que me llevaron a construir mis propias flechas —con un estilo pawnee a la baja— y a practicar con ánimo exacerbado algunos ritos hasta descubrir que en realidad no tengo alma de piel roja, y de bravo, ni digamos. De lo que se trata en este recorrido es de contarles, agrupadas bajo el contundente símbolo del tomahawk, las que tengo por mayores aventuras con indios. Empezando por el principio está El último mohicano.

Desde niño he sentido una gran afinidad con Uncas, el personaje del título, conocido como Le Cerf Agile, el ciervo ágil. James Fenimore Cooper nos ofrece del joven guerrero un retrato maravilloso en su novela: poseedor de una gracia natural en movimientos y actitudes, ojos negros de brillo intrépido a la vez que dulces y tranquilos, frente erguida y llena de dignidad, aire decidido y franco, arrogancia y porte que envidiaría una estatua griega… Es verdad que Uncas en realidad no es el protagonista; mayor papel tienen en la novela Hawkeye, Ojo de Halcón, alias La Longue Carabine, larga carabina (“no queda monte por estos alrededores que no haya devuelto el eco de mis disparos”); el mayor Heyward, y hasta su padre, Chingachgook, Le Gros Serpent, por no hablar de ese villano sensacional, shakespeariano, que es el artero hurón Magua, Le Renard Subtil, el zorro sutil (“los rostros pálidos saben cómo atrapar castores, pero los pieles rojas sabemos cómo atrapar a los hombres blancos”). Las peripecias de los dos mohicanos (último y penúltimo, aunque en puridad uno pensaría que el último es el padre, que es el que sobrevive al final de la historia) junto a su amigo el explorador y cazador blanco de disparo preciso, perdiendo y recuperando una y otra vez a las dos hijas del coronel Munro, Alice y Cora, acompañadas por el oficial británico encargado de protegerlas (Heyward) y el estrafalario y prescindible maestro de canto David Gamut, son inolvidables.

En el capítulo XII de la novela (mi edición en castellano es la de El Barco de Papel, 2003) se produce una lucha tremenda cuando los tres primeros acuden al rescate de las chicas y del militar en un momento muy comprometido, dando cuenta de la partida de hurones de Magua. “Uncas respondió saltando sobre un enemigo y logró romperle la cabeza de un golpe de tomahawk. (…) Los golpes se sucedían sin interrupción, con la rapidez de un relámpago y la furia de un huracán”. Un hurón, “insensible a cualquier sentimiento”, coge a Cora por los cabellos y la obliga a arrodillarse a sus pies (!). Acerca el cuchillo a su garganta y lanza una carcajada. “Pero le costó caro el placer morboso de alargar el sufrimiento de la joven. Uncas, que había presenciado aquella crueldad, se arrojó con la rapidez de un rayo sobre el pecho de su enemigo”. ¡Victoria de los mohicanos!

La novela ha sido llevada muchas veces al cine. Yo tengo un flaco, como muchos, por la última versión, la de Michael Mann, de la que soy capaz de recitar pasajes de memoria, sobre todo los de Daniel Day-Lewis, con quien naturalmente me identifico (“sé fuerte y sobrevivirás, permanece viva, ¡no importa lo que ocurra!, te encontraré, no importa cuánto tiempo tarde o hasta dónde haya de ir, te encontraré”), me parece espléndida y muy fina en la ambientación.

Aunque es cierto que con algún pecadillo, como hacer de Uncas un secundario en su propia historia (más aún que en el relato de Cooper) y pasarse por el forro la novela original convirtiendo a Ojo de Halcón —genial Day-Lewis— en el protagonista y haciéndole tener una gran historia de amor con Cora, que es en realidad la que le gusta en la novela a Uncas, al que en el filme se le hace enamorarse de Alice, que es a la que pretende el oficial británico y no a Cora.

No sé si me siguen. Al final, la película hace morir a Alice y no a su hermana a manos de Magua. Y Cora sobrevive para ser feliz (deseémoslo) con Larga Carabina, que siempre parece una opción mejor y perdónenme el chiste.

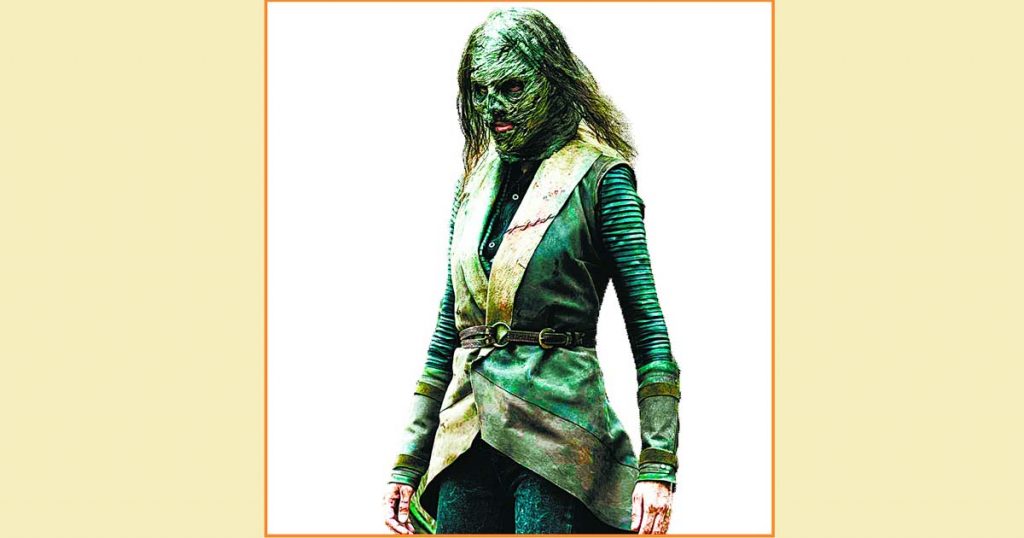

La película de Mann se carga al mayor Heyward, retratado como un estirado insufrible y no como el noble y valiente personaje de la novela. E ignorando no sólo al señero escritor norteamericano, sino la mismísima historia, pues fue un soldado real, el filme hace morir a otro personaje que sobrevive en la novela, el padre de las chicas, el coronel Munro: Magua (Wes Studi) se le echa encima cuando el militar está atrapado bajo su caballo, le arranca el corazón en vida y se lo come. Que yo sepa, una bárbara acción semejante sólo se ha atribuido en la historia de las guerras indias, y parece que injustamente (él lo negaba cuando estaba sobrio), a un piel roja de verdad, el sioux Lluvia en la Cara, que la habría perpetrado en la persona de Tom Custer, hermano del Custer famoso, durante la batalla de Little Big Horne, 120 años después de los acontecimientos descritos en El último mohicano.

Munro, que murió de abatimiento por la derrota y no de cardiopatía india, era en puridad el teniente coronel británico George Monro, un veterano escocés del 35º Regimiento de Infantería, que comandaba el fuerte William Henry, asediado y rendido a los franceses en 1757. Cooper convirtió ese episodio histórico en el centro de su novela, en la que relata los sucesos militares con sorprendente exactitud (como también lo hace, esto sí, la película). Es la de Fort Henry una de las grandes peripecias que nos gustan y en ella encontramos uno de los temas esenciales de las aventuras con indios: el asalto al fuerte (ya sea Fort Laramie, Fort Apache, Fort Defiance o Adobe Walls).

Entra en escena ahora un personaje de bandera (de bandera francesa), el marqués de Montcalm, comandante de las tropas del rey en Norteamérica. Nacido en el Château de Candiac, cerca de Nimes, de joven tenía “gusto por los libros”, según explica Francis Parkman en el clásico indispensable sobre la guerra por el continente de franceses y británicos con sus indios respectivos, Montcalm and Wolfe, the french & indian war (Da Capo Press, 2001). Era un hombre bajito, pero valiente: en 1746, en campaña en Italia con su regimiento (Auxerrois), había recibido cinco sablazos, dos de ellos en la cabeza, y luego un disparo de mosquete. Pero no entendía mucho de indios y no le gustaban, ni siquiera sus aliados, hurones, abenakis e iroqueses, “vilains messieurs”, decía, que le parecían personajes de mascarada o simplemente diablos. “Hacen la guerra con extraordinaria crueldad”, escribió a su madre, “sin perdonar a mujeres ni niños, y te arrancan la cabellera muy hábilmente, una operación que generalmente te mata”.

En la novela, un hurón que quiere robarle el chal a una mujer toma al niño que carga ésta y lo estrella contra una roca. Sigue un pandemónium. “La sangre corría en abundancia y no faltaban bárbaros que se hincaban para probar con truculencia el producto de tanta masacre”. Estudios modernos —véase Betrayals, Fort William Henry and the ‘massacre’, de Ian K. Steele (Oxford University Press, 1990)— relativizan la carnicería. Steele calcula que los muertos no fueron más de 184, un 7,5% de los 2.308 soldados y 148 civiles que se rindieron. Parece que lo que más hubo fue maltrato y pillaje. La traición y la masacre sacudieron en todo caso la imaginación de la época. Montcalm quedó estigmatizado por no haber sabido impedirla, aunque por lo visto lo intentó de buena fe. Se redimió muriendo en la batalla de las Alturas de Abraham (1759), choque decisivo en el que muy simétrica y deportivamente falleció también —en los brazos del granadero Henderson— el comandante de las tropas británicas, el general Wolf. No resisto reproducir el diálogo previo a la muerte del comandante francés: “Mon Dieu, le marquis est tué!”, exclamó una mujer al verlo pasar ensangrentado tras un impacto de metralla de cañón, aguantado por dos soldados. A lo que el moribundo contestó: “Ce n’est rien, ce n’est rien”.

Pasemos ahora de los bosques a las llanuras para encontrarnos con otro jefe cuyo nombre y el de su pueblo son sinónimos también de aventura: Quanah Parker, de los comanches. Toda mi vida he sido un amante de los sioux y los cheyennes, dejando un poco de lado, lo confieso, a los comanches. Pero la lectura de un libro magnífico sobre esos grandes jinetes y guerreros, El imperio de la luna de agosto, auge y caída de los comanches, de S. C. Gwynne (Turner, 2011), me ha convertido en un rendido admirador de la tribu. Según Gwynne, los comanches, para luchar contra los cuales se crearon nada menos que los rangers de Tejas, simplemente fueron la verdadera gran amenaza india a la expansión de EEUU y la frenaron un tiempo como lo habían hecho con los españoles y mexicanos. El autor hace que sintamos una mezcla de admiración y temor por ese pueblo áspero, del que formaban parte las bandas más aguerridas, feroces e irreductiblemente hostiles de la historia del Oeste, como los quahadi, los más belicosos de los belicosos comanches, que jamás firmaron un tratado. Su cabecilla más célebre fue Quanah Parker, hijo de un jefe y una cautiva blanca —cuya historia inspiró Centauros del desierto—, un mestizo de increíbles apostura y valor, a lo Uncas. Los comanches, los espartanos de las llanuras, a los que temían incluso los apaches, eran gente recia y vengativa. De su fama da fe un episodio: adentrados en territorio comanche, el guía indio de una partida de soldados muestra un gran nerviosismo al oír unos aullidos. Escucha en tensión hasta identificar el sonido: “Uf, lobos”, suspira aliviado.

Su vestuario era minimalista —taparrabos y poco más—, y sus pinturas de guerra preferidas, negras. Se relacionaban comercialmente con el mundo de los blancos a través de un colectivo mestizo y bronco de intermediarios apenas menos salvaje que ellos: los comancheros. Lucían nombres extravagantes como Siempre Sentado en Mal Sitio, Cuerno Verde (un gran jefe), Vagina de Bisonte o Po-cha-na-quar-hip, traducido como joroba del mismo animal, pero que al parecer es en realidad Erección que Nunca Baja (!).

Vivían consagrados a las incursiones y el pillaje con una hoja de ruta muy sencilla: mataban a todos los hombres que encontraban; a los que tenían la mala pata de ser capturados vivos, los torturaban de manera indeciblemente lenta; violaban a las mujeres en grupo, matándolas después, como a los niños, pero guardándose a algunas de las más agraciadas y jóvenes como esclavas. También adoptaban algunos niños. Entre sus víctimas se cuenta la nieta de Daniel Boone y su bebé. Los soldados veteranos que se les enfrentaban guardaban siempre una bala para sí mismos, como hizo el oficial Sam Cherry cuando en combate con los comanches se vio incapaz de escapar atrapado bajo su caballo muerto. Sus únicos amigos en el mundo eran los kiowas, que ya es amistad. Llevaban 150 años viviendo así y creando la natural zozobra, cuando se encontraron con tejanos y estadounidenses.

Soberbios jinetes a lomos de sus pequeños mustangs, “eran la tribu ecuestre por antonomasia”, y magníficos arqueros, “nadie cabalgaba ni disparaba a caballo mejor que ellos”. La mejor caballería ligera del mundo, los calificó Custer nada menos, que los combatió en Kansas. Ese universo comanche de barbarie y salvajismo está, sin embargo, lleno de una agreste poesía. Los espíritus y los sueños lo empapaban todo en aquellas planicies infinitas abiertas al viento y al galope, y consagradas a la pura libertad y a la gloria.

Quanah fue el gran representante de los comanches, su paradigma, hasta que sorprendentemente se rindió y comenzó a propugnar que había que adaptarse al mundo del hombre blanco. Su singular transformación hizo que algunos guerreros lo consideraran, como ocurrió con el histórico Uncas, un traidor. Pero él persistió y hasta se hizo una casa “de blanco”, que fue de las primeras de Oklahoma en disponer de teléfono. No obstante, nunca transigió en lo de cortarse el pelo y se mantuvo polígamo hasta el fin. Ayudó mucho a su integración el que, con muy buen criterio, nunca quisiera revelar a cuántos blancos había matado. El gran jefe comanche, fallecido en 1911 de reúma, participó en una película del Oeste, El atraco al banco, en 1908, con 60 años, y esto nos lleva al último personaje de este recorrido con indios, Archie Fire Lame Deer, un hombre lakota contemporáneo, cuya vida es toda una aventura y que, entre otras cosas, ha sido uno de los más conspicuos indígenas americanos en Hollywood como extra, especialista y doble en películas de indios, además de trapecista.

En su alucinante autobiografía El don del poder (Olañeta, 1992), Archie, bisnieto de un caudillo minniconjou que participó en la batalla de Little Bighorn, explica los tumbos que dio su existencia, incluidos el descenso al infierno del alcohol y las camorras de bar, hasta encontrar la paz espiritual como wichasha wakan, hombre santo, y organizar danzas del sol.

El jefe, que echa pestes de cómo se ha representado a los indios en general en la pantalla, explica que, como asesor lingüístico sioux en Hollywood, le gustaba gastar bromas del estilo de poner una canción infantil en vez de un canto fúnebre en una película o hacer decir tonterías a los pieles rojas cuando hablan en lakota, tipo “a ese blanco no se le levanta” —mientras el subtitulado reza “mi hermano blanco habla con lengua recta”—, lo que explica que muchos indios cuando van al cine se partan de risa en escenas muy serias.