Samaipata, vendimia cruceña

La variedad Cabernet saugvignon está en su punto de maduración. Es la última cosecha de uvas de este año. Los valles cruceños fueron tierras vinícolas que proveían a los centro religiosos y a las ciudades mineras.

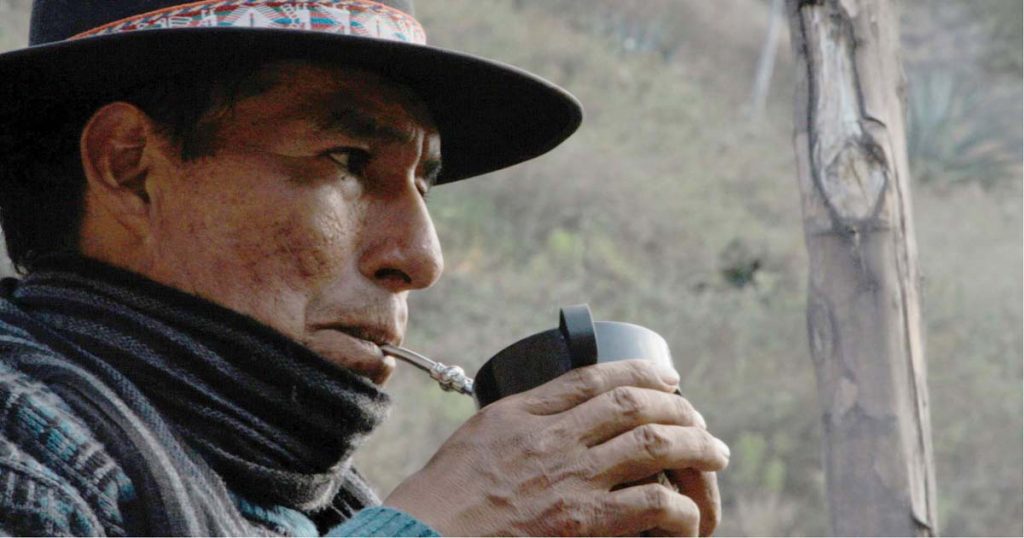

Huelen? Es la uva madura, el elixir de los dioses”, dice Francisco Roig mientras pasea por un camino de tierra rojiza junto a su amigo y socio Peregrín Ortiz. Allí crecen 16 mil plantas de vid. Caminan por su viñedo de seis hectáreas en Samaipata, al que bautizaron Uvairenda. El olor dulzón que impregna el aire viene de la variedad Cabernet saugvignon, que está en su punto de maduración.

Entre las hileras de una de las parcelas del campo, la número cinco, asoma de vez en cuando alguna que otra cabeza cubierta con gorra o sombrero, que luego desaparece, camuflándose entre las telas blancas que cubren las parras. Ahí, medio agachados, están los trabajadores realizando la vendimia samaipateña. Tijera en mano, van racimo por racimo, cortando y colocando los pequeños frutos morados en cajas de plástico blanco. Acaba de comenzar marzo y es el momento de la vendimia de esa variedad de uva, la última del año.

Los dueños del viñedo caminan en dirección a la bodega, un edificio de dos plantas levantado con ladrillo, piedra laja, cristal y tejas. Ahí se “fabrica” y se deja fermentar el vino. “La mayoría de las bodegas son galpones industriales climatizados, pero si ustedes miran el paisaje, con tantas casas coloniales, sería un crimen poner un galpón en un lugar tan idílico como Samaipata. Lo que decidimos hacer fue rendir homenaje a la arquitectura tradicional”.

En la puerta trasera se acumulan las cajas que traen los jornaleros, cargadas al hombro, por los empinados senderos entre las hileras de uvas. El ingeniero enólogo Rodrigo Aguilar y la ingeniera química María Eldi, ataviados con sus batas blancas, se encargan de pesarlas para, luego, transformar su contenido en vino.

Primero, vuelcan las uvas en la máquina despalilladora: ésta separa por un lado el escobajo (que luego se usa para hacer abono) y la pulpa y la semilla caen a través de un tubo, convertidas en una especie de crema acuosa de color morado, a un tanque que puede ser de acero inoxidable o de PVC no degradable. Y ahí se queda, realizando la fermentación alcohólica (que dura entre cinco y diez días). Éste es el llamado vino de gota, de mayor cuerpo.

El fondo sólido que queda en el tanque se pasa luego a la prensa tradicional de roble: de ahí, sale el vino de prensa. Cada uno sigue un proceso diferente hasta llegar a la copa del consumidor.

Luego viene otra fermentación, la maloláctica, en la que el ácido málico (que está en la pulpa de la fruta) se convierte en ácido láctico. Esto, explica Ortiz, le aporta un gusto similar al de la mantequilla que queda en el paladar. “Le da cierta redondez para que la acidez no se sienta tan agresiva en la boca”.

Tras varias semanas de fermentación, el vino se limpia de partículas sólidas con gelatina o clara de huevo. Por último, el líquido pasa por una filtradora, se embotella y, con la encorchadora manual, se le coloca el tapón, la cápsula de PVC que la recubre y se etiqueta.

Este trabajo es, casi siempre, realizado por mujeres de la zona, que suelen ser empleadas a media jornada durante el curso escolar, para que puedan tener una actividad económica y, al mismo tiempo, estar con sus hijos.

Uvairenda es el nombre de la bodega, una mezcla de castellano y guaraní que significa “el lugar de la uva”. Los vinos han sido bautizados con la cifra 1750, que no hace referencia al año de fundación del viñedo, pues estos dos socios no vienen de familias con tradición vinícola: es la altura media a la que se encuentran sus campos de vid. Y ellos, dicen, no son bodegueros con tradición, sino unos “locos” del vino.

Los valles cruceños fueron, junto con los campos de Tarija, tierras vinícolas que proveían a los centros religiosos de la colonia y, también, a la clase pudiente de las ciudades mineras. En general, no podía faltar el líquido alcohólico en el virreinato del Perú. Durante la segunda mitad del siglo XVI, el virrey Francisco de Toledo promulgó la siguiente ordenanza: “Que en cada tambo haya un español ó cacique ó otro indio que tenga posibilidad, y que éstos se encarguen de los dichos tambos, y de tener en ellos mantenimientos y provisiones necesarias para los caminantes, y sus cabalgaduras y de pan, vino, maíz, carne y leña, yerba y agua” (sic).

Samaipata se encuentra en la zona de producción de uva de Sudamérica, por debajo del Codo de los Andes (donde la cordillera occidental cambia de rumbo), que separa los bosques amazónicos de las planicies subtropicales chaqueñas y que se encuentra a la altura del municipio de Buena Vista (que es parte de la gran área cafetera del continente). Hoy, todavía se ven, al lado de la carretera hacia Samaipata, viñedos antiguos de cepas retorcidas, algunas originarias de Alejandría. Y, los porches de las casas están hechos de parrales. “Es el estilo tradicional, a lo español”, coinciden Roig y Ruiz.

Una vez instaurada la República, en el siglo XIX, ya no quedó quién velara por los cultivos de vid, explica Roig. Algunas familias mantuvieron pequeños viñedos para consumo propio, hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando inmigrantes (croatas, libaneses…) comenzaron a rescatar esta actividad en los valles cruceños.

Ruiz y Roig también retomaron el cultivo de la uva en Samaipata hace una década. “No somos los primeros en plantar uva, somos ‘renacentistas’”, dicen. Amigos desde los cinco años y amantes del vino, se les ocurrió tener su propio viñedo para producir zumo de uva fermentado, de calidad y a pequeña escala. Aunque, para hacer honor a la verdad, también tuvo que ver en esta historia la esposa de Roig. Él emigró a Estados Unidos a los 17 años para aprender inglés. “Hice mi vida allí y me enamoré de una francesa. Y, por una mujer, se hace todo, hasta vino”, comenta. En el país norteamericano estudió primero Economía y, después, Enología en la Universidad de California en Davis. Y retornó a su tierra, Santa Cruz, con su pareja y con la idea de plantar sus cepas. Pero ninguno tenía tradición familiar vinícola (ni siquiera Roig, hijo de tarijeño y nieto de catalán, ambas tierras productoras de vino), por lo que no habían heredado ningún terreno con vid.

Los dos amigos comenzaron a investigar cuáles eran las zonas aptas (tanto por el tipo de tierra como por tradición) para plantar uva en Bolivia.

Tras descartar varios lugares, quedaron tres localizaciones en su lista: el Valle de la Concepción, en Tarija, y Vallegrande y Samaipata, en Santa Cruz. Finalmente, se decantaron por la última porque, dicen, está en la región con mayor potencial vinícola del país y con condiciones climatológicas perfectas: tiene temporalidad estacional y, además, el lugar se encuentra a una relativa altura. Así, la uva, crece menos que al nivel del mar pero concentra el sabor en pequeños granos, así como los taninos y otras sustancias químicas antioxidantes.

Los dos socios adquirieron un terreno de una hectárea y plantaron en él un centenar de plantas de diferentes variedades de uva tarijeña. Ése fue su viñedo experimental: con él supieron qué especies serían las apropiadas para cultivar en la zona. Era el año 2004. Tres años más tarde, Roig y Ortiz ya tenían cinco hectáreas ubicadas en la ladera de una loma en dirección al oeste, de tierra pedregosa y rica en minerales, y en estado de erosión. Ahí establecieron sus viñedos, en terrazas, con riego por goteo que utiliza agua de lluvia acumulada.

Hoy, siguen teniendo viñedos experimentales. De lo que sale de esos terrenos, sólo lo prueban los dueños, los trabajadores y los allegados. Lo mismo sucedió con las primeras cosechas: tuvieron dos de prueba y se lanzaron al mercado. La primera, la de 2010, dio 1.200 botellas. El año pasado, ya fueron 6.000. Este año se espera llegar a las 10 mil.

Uvairenda produce vino boutique: viene de un viñedo pequeño y se realiza de forma tradicional. Hay 1750 tinto (de las variedades Cabernet saugvignon, Syrah y Tanat) blanco (de la cepa española Torrontés y de las francesas Chardonnay y Saugvignon blanc) y rosado (que se obtiene de la syrah). El 50% de las cepas de Uvairenda son de la Cabernet sauvignon. Al ser tinto, el proceso de elaboración dura entre seis y ocho meses; los blancos necesitan de tres a cuatro.

También hay cultivados alrededor de 250 olivos que por ahora apenas producen aceituna (son muy jóvenes) y 300 árboles frutales para que se alimenten las aves del entorno. “Así le aportamos algo a la naturaleza”, explica Roig.

Para los amantes del mundo del vino, y para todos aquellos que quieran conocer más de esta industria creciente, Uvairenda ofrece tours por el viñedo o, lo que es lo mismo, han sumado a Samaipata la oferta del enoturismo o turismo enológico.

Esta experiencia es como tomar vino: el visitante puede ver (los viñedos y la producción), oler (la uva y el zumo que sale de ella) y, por supuesto, probar.

Ésa es al última parte de la visita: en la terraza, con las vistas del verde valle y los tejados del pueblo de fondo, el guía (que puede ser la persona contratada para ello, los mismos dueños o los ingenieros; se puede concertar una visita cualquier día del año) lleva a los visitantes ante una mesa con aceitunas, queso y embutidos samaipateños, y, por supuesto, 1750 de diferentes tipos.

Roig sirve los caldos en copas con adornos hechos mediante la técnica del arenado manual. “Tenemos 150 diseños diferentes, que los hace un artesano del pueblo, un español afincado aquí”, explica Ortiz. “Primero, hay que tomar el vino y mirarlo, ver la lágrima que deja en la copa.

Cuanta más lágrima, más alcohol tiene”, guía Roig. Después, hay que introducir sin miedo la nariz, todo lo que se pueda, en la copa. Ahí ya se pueden sentir los aromas de ciertas especias, etc… que sólo un experto o un nacido con un olfato muy desarrollado pueden percibir. Y, luego, llega el momento más esperado: la cata.

Para cambiar de vino, hay que echar agua en la copa, limpiarla, y servirse el siguiente. Al terminar, el visitante se lleva la copa de recuerdo.

Al llegar al pueblo, de casas bajas y puertas de cuatro hojas, uno puede comprar botellas de 1750 en la tienda de la esquina o pedirlo en varios de sus restaurantes. También puede buscarlo en algunos grandes supermercados de Santa Cruz. Pero hay que tener en cuenta la diferencia de precios, que llegan a oscilar entre los 86 y los 250 bolivianos.

Uno de los primeros lugares que incluyó el 1750 en su carta fue el restaurante Jardín de Asia del Hotel Los Tajibos. En ese hotel se alojaba una eminencia de la vitivinicultura, el chileno Philippo Pszczólkowski. Y los dos amigos, sin vacilar, le llamaron para que probara sus vinos. El experto no les puso ninguna objeción, salvo que los recibiría en el restaurante del hotel. Pero… no se puede entrar con alcohol. Así que Ortiz y Roig tuvieron que convencer a los trabajadores del local, que no veían con buenos ojos que entraran con seis botellas de vino, de que no iban a atentar contra los vinos del lugar. Y, cuando escucharon cómo el experto alababa el 1750, los encargados se apresuraron en pedir a los dueños de Uvairenda que les abastecieran con sus botellas.

“Queremos ser la joya de la vitivinicultura nacional”, aspiran los socios. Están centrados en la calidad más que en la cantidad, pero ya han establecido alianzas con vecinos de la zona para darles asesoramiento gratuito durante tres años y, así, aumentar hasta 16 las hectáreas de vid.

De momento, no es fácil conseguir este vino fuera de Santa Cruz, pero ya tienen potenciales clientes en el extranjero. “Para nosotros, primero es la gente del pueblo. Luego, la de Santa Cruz, el resto del país y, finalmente, el extranjero”, explica Roig. “Queremos representar a Bolivia, que se conozca lo bueno que tenemos aquí”.

Cómo llegar

Transporte: Buses, desde la terminal de Santa Cruz, de la Av. Omar Chávez esq. Soliz de Olguín y de la Av. Grigotá esq. Arumá.

Hospedaje: Existe una amplia oferta de tipos de alojamiento (cabaña, hotel, etc.) cuyos precios oscilan entre los Bs 20 y más de Bs 400.

Hay dos tours: básico (visita al viñedo e historia, Bs 50) y completo (con degustación, Bs 100). Inf:75026648.