No pintes mandarinas

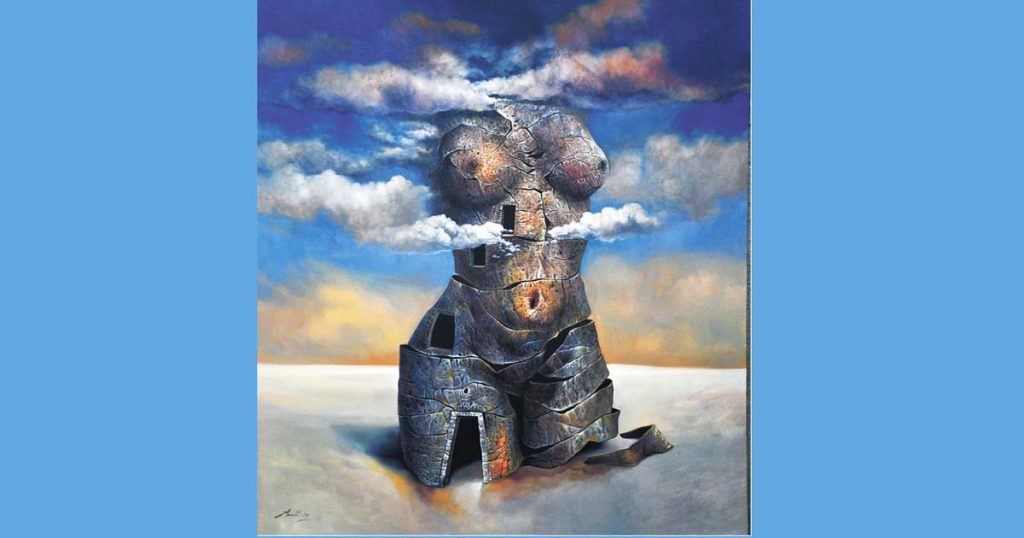

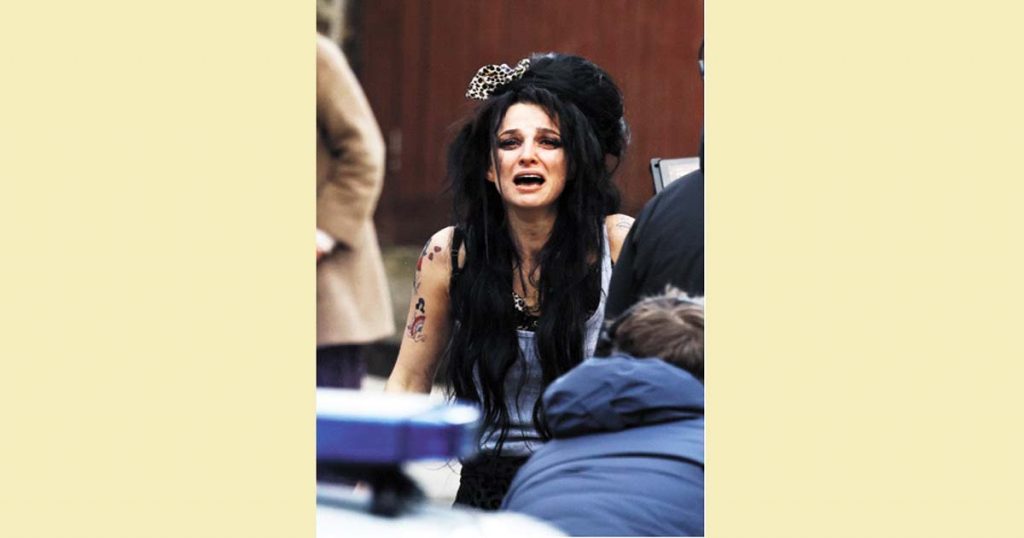

Imagen: Ricardo Bajo Herreras

Imagen: Ricardo Bajo Herreras

Esta es la crónica de un infiltrado en una subasta de arte, la que suele hacer la galería Altamira desde hace diez años

Uno espera ver gente adinerada y perifollada en una subasta de arte en un hotel de cinco estrellas en el barrio más jailón de la ciudad. Y uno se sorprende al ver a changos veinteañeros, cuarentones con sudadera deportiva y algún que otro señor mayor con saco y corbata. El estereotipo de caballeros acaudalados pujando por su cuadro/autor favorito es eso, un estereotipo. Aquí arranca la crónica de tres horas de trago y martillo de un infiltrado en una subasta de arte.

¿Comienza puntual una subasta de arte? “Nica”. En Bolivia, no. ¿Se sirve el alcohol al final para brindar por las compras y las ventas? Recontra “nica”. Es al revés. El primer acto del evento es el cóctel. “Lo serviremos a la siete, arrancamos a las 19.30 por el tema de la subasta virtual”. El que habla es el martillero Ariel Mustafá, dueño y señor de la galería Altamira.

A las siete de la noche, cuando no ha llegado ni la mitad del centenar y medio que llenará el salón de honor del hotel Casa Grande (de Calacoto), comienzan a desfilar las bandejas de trago. Hay whisky, por supuesto. Vino tinto y blanco. Y jugos de varios colores. También hay agua, para los peces. “Damos muchísimo trago, el alcohol es un gran activador”, confiesa Mustafá. (Nota mental uno: activador es un lindo eufemismo).

En la sala del hotel hay cuadros por todo lado. Son más de cien de una treintena de artistas. Están ordenados en un caos que solo entiende Mustafá. Hay obras en el piso y esculturas en la entrada. Todas tienen un número. En el hall, hay tres chicas que reparten las paletas y levantan una lista de asistentes, comprobando un registro. Paso de largo disimuladamente, enfilo la sala como en un buen contragolpe de fútbol.

Hay señores que dan su número de celular de Estados Unidos, hay diplomáticos que quieren comprar cuadros exóticos. Casi todos se conocen y se saludan como en una noche navideña. Hay otros que llegan y dicen a las tres chicas (una de ellas está “vapeando”) que esta vez no van a participar. Las chicas visten camisas blancas. Son también las que luego perseguirán a los ganadores para que firmen. Mustafá les rendirá homenaje al citarlas una a una en medio de la subasta: Agustina, Florencia, Luciana, Ana Carola…

En el catálogo veo que algunos cuadros arrancan con un dólar como base. Menos el último que por cábala arranca de cero. Chequeo mi (no) billetera y veo que solo tengo un billete de cien bolivianos. Soy un aspirante a coleccionista pobre. Soy un topo, como el ex embajador gringo Manuel Rocha.

Rita del Solar charla con Marito Conde. Hablan del ángel que estaba en la puerta de El Arcángel, el restaurante que tenía Rita en Obrajes. Lo ha restaurado un amigo de Marito a pedido de ella. El “ceramero” se llama Rodolfo Rocha. Y el trabajo ha quedado perfecto. O eso dice doña Rita. (Nota mental dos: Del Solar, la compañera de vida de Alfredo La Placa, sí cumple el estereotipo de señora que acude a una subasta de arte).

Me dice Mustafá que la pandemia ha rebajado la edad promedio de los asistentes a las subastas. Que se aburrieron de sus casas y decidieron comprar arte porque no sabían en qué gastar la plata que ganaron en la pandemia. Que un cuadro llevó a otro y así. (Nota mental tres: en la pandemia, el rico se hizo más rico y el pobre, más pobre. Cuéntame algo nuevo).

(“La colección es el exhibicionismo de la propiedad privada”, Walter Benjamin)

A la subasta, en pleno cóctel, llegan los artistas. Veo a Vidal Cussi, Hernán Callisaya, Rita Mamani, Corina Aguilar, Carolina Lovo y Juan Mayta, entre otros. Y la hija de don Enrique Arnal, Ximena. Incluso hay docentes de la Academia de Bellas Artes, como don Luis Vedia. Sobre el pucho, entra Fernando Antezana; llega directamente de Cochabamba. Saluda en quechua a Marito que responde en japonés como si fuera Naruhito. Todavía no sabe Antezana que va a ser el rey de la noche.

Pablo Giovany llegará tarde, justo cuando subasten uno de sus cuadros. Los artistas han puesto una platita para pagar el alquiler y la organización; van 80-20 con la galería. “Lo bueno es que todos vendemos”, me dice Conde, presentado más tarde por Ariel Mustafá como el “mejor pintor boliviano vivo”.

El martillero anuncia que hay algunas piezas extras: dos serigrafías repatriadas desde Buenos Aires de Graciela Rodo Boulanger y dos esculturas de Juan Suntura. “Voy a hacer de payasito esta noche, este será un diálogo donde solo hable yo”, avisa con una sonrisa Ariel Mustafá, rogando por un vaso de agua. Será el único que pida/beba agua. Mentira: su socia en la galería (y pareja) Daniela Espinoza también beberá (agua). Los negocios y la diversión no comen en la misma mesa. “Si no veo la paleta de alguien, me gritan, ¿tienen todos su copa, su vaso?”. Lo de regar de alcohol la cancha de la subasta no había sido joda. El vino corre/sale… como agua.

Un cuadro de Rina Mamani (Sobre la tierra) con base de un dólar sirve para arrancar las tres horas de regateo. Son casi las ocho de la noche, esto terminará a las once. “Tenemos 50, allá tenemos 60, a ver si tenemos más, tenemos 80 en la sala virtual, a ver si llegamos a cien, aplaudan el primer cien de la noche, la sala virtual se va a llevar la primera obra, qué vergüenza para la sala presencial, tengo 120, allá tenemos 130, no se dejen, bien, 150 a la una, 150 a las dos, 160 en la sala virtual, 160 a la una, 160 a las dos, 160 a las tres, nos aplaudimos”. Cae el primer martillazo. Mustafá sonríe.

También puede leer: La creatividad como herramienta transformadora

La octava pieza es un gallo. El gallo Ciro. Es de Darío Antezana. “Sí, es el hijo del Gíldaro, el que pintaba gallos”, advierte Mustafá al respetable. También sale con un dólar de base. Llegará a los 420 dólares. A estas alturas, ya me he dado cuenta de que mis cien bolivianitos no alcanzarán para nada, acaso para beber unos buenos caldos y comer un par de salteñas. No me vas a creer pero a las 22.20 van a salir salteñas. ¿Quién dijo que solo se las podía/debía comer a mediodía? Con seis copas de vino encima, las salteñas me saben a gloria divina. “Nadie está atendiendo a las primeras filas, Daniela”. La sonrisa de Mustafá solo se transforma en seriedad cuando ve que los camareros no circulan con las bandejas.

(“Toda pasión roza lo caótico pero la pasión del coleccionista roza el caos de los recuerdos”, Walter Benjamin).

Una acuarela de Javier Fernández (Montes Ingavi) sirve para que el martillero cuente que la oficina de su padre estaba en la esquina más linda de la ciudad. Mustafá es un contador de historias, un “storyteller”. Cuando llega la puja por el primer cuadro de Rosmery Mamani Ventura (Figura I, que arranca con un dólar y termina en 410) nos enteramos que la artista está viviendo en París pintando para una galería. Y que María José Rodríguez se ha ido al Ecuador.

El primer “Raúl Lara” de la noche se llama Delirio dibujístico. Es una de las últimas obras que hizo el gran artista orureño, conocido por sus óleos del mundo popular. El martillero agradece a la compañera/viuda de Lara, doña Lidia Caiguara. Si te preguntas cuánto vale uno de sus dibujos, la respuesta es 600 dólares.

El primer cuadro que “no sale” (es decir que no se vende) es Picnic en la ciudad I de Christian Araníbar. Nadie puja. La base son 300. Es un óleo sobre lienzo. Es un bodegón con peras y mandarinas, algunas peladas. Tengo la impresión de que mandarina, el cítrico más popular de Bolivia, no rima bien con subasta. (Nota mental cuatro: si usted quiere vender, caro artista, pinte gatos, pinte gallos, pinte hasta toros y vacas, incluso caballos, pero jamás pinte mandarinas. No salen).

A la hora que aparecen los primeros bocadillos (por un momento imaginé que solo iban a servir bebidas), aparece en escena el primer “Ejti Stih”, la eslovena querida por las elites cruceñas. Es Castigo, acrílico sobre lienzo. Base, 800 “dolaracos”. Una mujer corre perseguida y señalada por dos hombres, vara en mano. Otra mujer, detrás de ellos, abre todos sus poros en señal de alarma, sorpresa, congojo. Se venderá en mil dólares. Mustafá bromea otra vez: “por eso salieron los bocadillos, porque iban a llegar los primeros mil dólares”.

El primer “Mario Conde” se venderá en 860 dólares. Es la primera pugna/pelea de gallos entre dos compradores. El primo del hombre es una acuarela sobre papel. Es un cuadro enigmático, como toda buena obra. Es un hombre sin cabeza. El gato al agua se lo lleva un abogado de apellido Zelaya. Es un hincha del Conde Fútbol Club. Podía montar una exposición/retrospectiva en su casa con la obra del “mayor pintor vivo de Bolivia”. ¿Por qué los autores venden su obra tan barato? Porque necesitan dinero. ¿Por qué los compradores van a las subastas? Para aplacar sus angustias.

Una de las serigrafías “repatriadas” de Rodo Boulanger se vende en 275 dólares. (Nota mental cinco: me da la sensación que no todo el mundo en la sala sabe lo que es una serigrafía). Los caballos tienen mercado, ya lo dije. Uno de Vidal Cussi (Radiante) provoca un comentario “artístico” de una mujer que está cerca de mis apuntes: “estaba hermoso ese caballo”, le dice a alguien por teléfono. Ciertos coleccionistas ya no vienen a las subastas. No se manchan las manos. ¿Quiénes son los que no van pero pujan? Otro misterio, como el arte.

(“Coleccionamos libros con la creencia de que los estamos preservando cuando en realidad son los libros los que preservan a su coleccionista, Walter Benjamin).

Una pieza de arte pop de Rosmery Mamani, sobre cartón, se vende en 850 dólares. ¿Vivir en París eleva tu caché? Que se lo pregunten a Zilveti. El segundo cuadro que no sale es Galaxia rouge del sucrense/paceño Juan José Serrano Caballero. Su precio base de 950 dólares intimida. Parece un “Joan Miró” encendido en rojo. Se venderán mejor sus gatos tristes. A estas alturas de la noche, que terminará siendo “colosal”, uno se da cuenta de que vende mejor el arte figurativo/realista que el abstracto. El arte abstracto necesita tiempo para mirar y en una subasta hay de todo menos tiempo.

El cuadro que ha ocupado la tapa de la revista Escape del periódico La Razón hace dos domingos sale a la palestra. Es un desnudo (cálido) del peruano (residente en Santa Cruz desde hace 20 años) Jamir Johanson. Es Color y armonía. Base: 500 dólares. Los desnudos también son vendedores, “pa-qués” decir. Mustafá agradece al periódico, “si supieran que eso ayuda, lo harían más a menudo. No aplaudimos mucho a La Razón pero a veces hacen cosas aplaudibles”. Sin comentarios. El caso es que el desnudo de Johanson se vende por 1.150 dólares.

Una “cocina” de Darío Antezana sale más barata que uno de sus gallos. Un “concierto” de Raúl Lara sobre partitura de Vivaldi es explicado por Javier Bejarano. A Hausen se le cae la billetera en la primera fila. Otro óleo de Rosmery Mamani supera los mil dólares. “Un cuadro bonito” de Conde sale por la mitad. Llevamos hora y media y algunos enfilan la puerta de salida. Marito se acerca a una de las camareras y pide seis cervezas y un pejerrey.

El cuadro más caro de la noche (950 de base) no logra la base. Es Luna ardiente de Zilveti. Un abstracto, obviamente. “Se venderá por dos mil en la galería”, dice Mustafá para autoconsolarse. Me entero de que Magenta Murillo (antes conocida como Mónica Murillo) está incursionando en la escultura en bronce. Los vinos me hacen delirar: ¿y si me cambio de nombre a Verde Menta? “Si no los veo, silben”, dice gritando Mustafá. Salen las mencionadas salteñas. Todo me parece ya una película de los Hermanos Marx. Salen dos huevos duros. Aparece de espaldas un “Eusebio Choque” que no está en el catálogo. La escena se va a fundido en negro con un comentario clasista del martillero ante un murmullo constante: “como a vocero de minibús, me tratan”.

(“Un coleccionista es sobre todo un crítico”. Beatriz Sarlo).

El último pique/pelea de gallos llega cuando faltan cinco minutos para las tres horas de agotadora subasta. La puja es una cuestión de masculinidad. Puja el hombre. La mujer acompaña, hincha. El (última) objeto de deseo es Tarde colosal de Fernando Antezana, el cochabambino que ha saludado al inicio en quechua, todo feliz, como intuyendo su destino.

Un señor de unos cincuenta y otro más joven con sudadera Puma (y copa de vino en mano) se enzarzan, se agarran como en “tinku”. No se miran, solo se oyen. Están separados por dos filas de sillas. Juegan a quien la tiene más larga. Gana el de la sudadera Puma. Ruge como tigre. Besa a su chica, grita la hinchada. Tarde colosal, después de varios minutos eternos, vale 1.610 dólares. O eso ha dicho el martillero.

Falta una hora para la medianoche. Afuera del hotel, dos de las trabajadoras de la subasta —las de impoluta camisa blanca — fuman un pucho. Hace rato que he perdido el último teleférico. Salgo a la avenida y comienza la verdadera subasta, la de escoger minibús. “Arce, Prado, Pérez; Arce, Prado, Pérez”. El pequeño cosmos de la subasta de arte queda atrás, el mundo sigue dando vueltas, como los minibuses en La Paz. Arce, Prado, Pérez Alcalá. Arce Prado, Pérez Alcalá.

Texto y Fotos: Ricardo Bajo Herreras