‘Arturo Posnansky y el cine. El argumento de La gloria de la raza’

Imagen: Mitsuko shimose, Archivo La Razón e Internet

Imagen: Mitsuko shimose, Archivo La Razón e Internet

El libro del investigador Claudio Sánchez trata la construcción en cine de un imaginario nacional que recrea un pasado glorioso

Arturo Posnansky (Viena, Austria, 1 de enero de 1873-La Paz, Bolivia, 13 de abril de 1946) llegó navegando a Sudamérica a finales del siglo XIX, en 1896. Había terminado de estudiar su primera profesión: Ingeniería Militar Naval de la Armada Austrohúngara y, tras ello, se le había despertado su espíritu aventurero, por lo que no dudó en montarse sobre una embarcación hacia la Amazonía boliviano-brasileña para explorarla. Súbitamente, tres años después de su arribo a esas tierras, estalló la Guerra del Acre. Posnansky no dudó en unirse al Ejército de Bolivia para luchar desde su barco particular, elemento clave en la contienda. Afortunadamente, a pesar de haber sido tomado preso por el bando contrario, logró escapar hacia Europa para reparar su navío. Cuando la guerra concluyó en 1903, Posnansky fue declarado “Héroe de Guerra”, además de, con ello, obtener paralelamente la nacionalidad boliviana.

Pero el austrohúngaro no solo era ingeniero militar naval, sino también constructor, urbanista, cineasta, fotógrafo, investigador, escritor, historiador, minero, empresario, paleontólogo, antropólogo y arqueólogo, según su biografía; siendo su labor como arqueólogo la más conocidade todas estas actividades y, la menos, su trabajo como fotógrafo y cineasta.

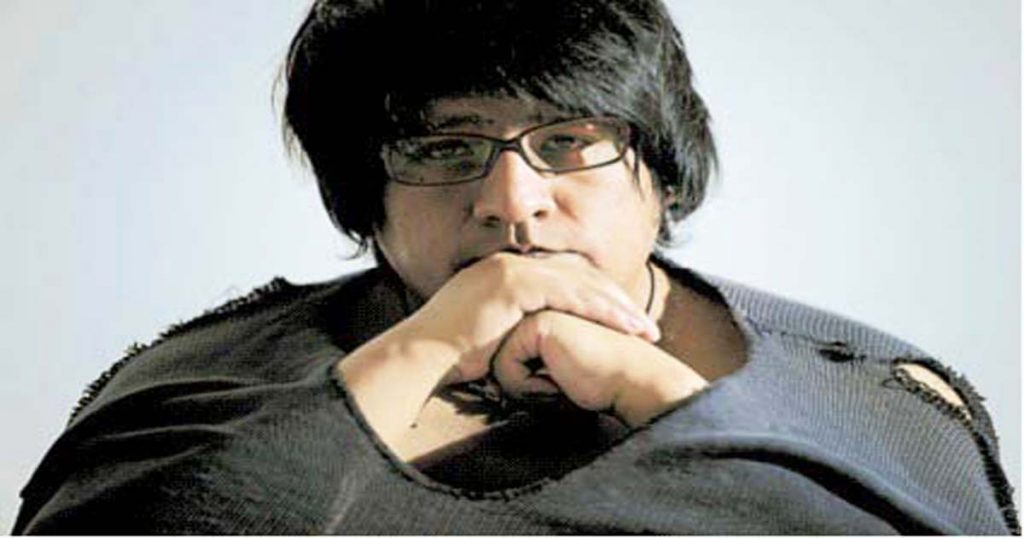

Es precisamente en estas aguas aparentemente distantes entre la arqueología y el cine que navega el crítico de cine e investigador Claudio Sánchez (Camiri, Santa Cruz, Bolivia, 4 de noviembre de 1986 – La Paz, Bolivia, 12 de diciembre de 2023), en su libro Arturo Posnansky y el cine. El argumento de ‘La gloria de la raza’, publicado en 2020 gracias al Fondo Concursable Municipal de Promoción al Desarrollo, Salvaguarda y Difusión de las Culturas y las Artes (Focuart) en la categoría de investigación, del que fue ganador en su segunda convocatoria. El libro tiene dos partes: un ensayo de aproximación a la obra de Posnansky en el cine ligado a la arqueología y el documento del Argumento de ‘La gloria de la raza’ reeditado casi 100 años después.

Relato literario llevado al cine

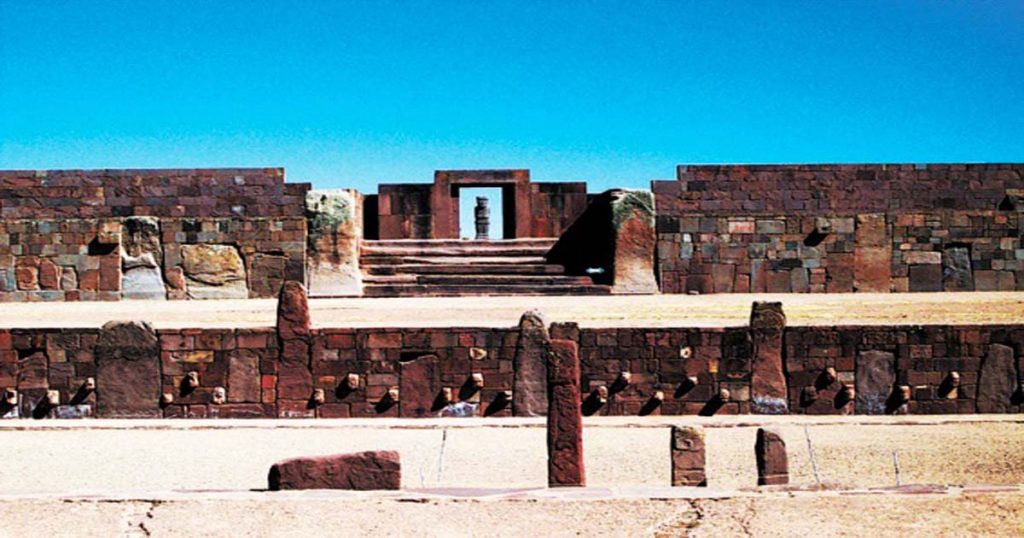

La pasión de Posnansky por la arqueología lo condujo a investigar las ruinas de la civilización de Tiwanaku. Así, a través del registro fotográfico de sus hallazgos y de su imaginación recreadora de la destrucción del mítico imperio incaico, logra hacer el montaje que da vida al filme que plasmaría sus teorías arqueológicas.

Este montaje, no obstante, fue realizado gracias a su Argumento de la película nacional ‘La gloria de la raza’, archivo que se encuentra adjunto al final del libro. Sobre este documento, Sánchez sostiene que “está escrito con tanto detalle que no es sencillo comprender cómo pudo ser llevado a la pantalla”. “Es una pieza literaria más que cinematográfica”, subraya.

Más allá del valor literario de la pieza, el crítico de cine enfatiza que, al estar la película desaparecida, “es importante ‘ver’ el Argumento publicado porque en él se encuentran dos fotografías que lo ilustran”.

La primera se denomina El saludo de los Urus, que muestra a un grupo de urus en balsas sobre el lago, y que en el encuadre destaca su reflejo en el agua, algo en demasía interesante para Sánchez, quien interpreta que “este ejercicio de hacer del agua el espejo es también una manera de referirse a que se están viendo, a que nos estamos viendo”, además de que “los urus navegantes también sugieren esta identificación con el propio arqueólogo/navegante”.

En la segunda fotografía, El vaticinio de la coca se cumplió, se ve a un grupo de indígenas urus con su tradicional vestimenta en una imagen que recuerda las fotos de familia, todos reunidos para mirar a la cámara. En este acto de posar, Posnansky “[re]conoce la importancia de hacerlos visibles, esta urgencia de no solo nombrarlos, sino de asignarles un cuerpo, una mirada, un lugar”, sostiene el autor, enfatizando que es precisamente por eso que la labor del arqueólogo es tan importante, “porque es gracias a estos estudios que se puede dar fe de toda una época que recupera a la anterior en función de un presente que ahora también es el pasado”.

Tras la imagen en movimiento

Una vez concluido todo el proceso del montaje con la ayuda del Argumento, La gloria de la raza fue estrenada y exhibida del 16 al 18 de septiembre de 1926 en el Cine París, además de también ser proyectada en la Semana Indianista de 1931. En el filme, Posnansky es uno de los protagonistas junto con un viejo chamán que lo guía por varias culturas preincaicas —desde los urus hasta los tiwanakotas— por medio de un recorrido lacustre, en el que el arqueólogo es el capitán. Esta escena es clave en la película, pues no solo Posnansky se vuelve en el personaje-investigador haciendo de su vida misma una ficción, sino que descubre esa otra cultura en la “voz de uno de sus descendientes”, posicionándolo no solo dentro del escenario ficcional, sino también nacional.

Si bien Posnansky inscribe su nombre como uno de los pioneros de cierto “cine científico” por su investigación, Sánchez resalta que el austrohúngaro “está más cerca de una corriente de la pura ficción lejos de las aspiraciones documentales”. El autor afirma esto debido al desenlace de La gloria de la raza, en el que arqueólogo recrea el fin de esta civilización. Subraya, además, que el director usó este recurso para que sus ideas pudieran llegar mejor al público a través de esa representación, recurso que lo convirtió, a su vez, en el “precursor de los efectos especiales” del cine silente boliviano.

También puede leer: Cuando acecha la maldad

Sin embargo, La gloria de la raza nunca figuró como parte de “la época dorada del cine silente boliviano”, a decir de Sánchez, que cita el texto Wara Wara. La reconstrucción de una película perdida, de Fernando Vargas Villazón, en que sí figuran Corazón aymara (1925), de Pedro Sambarino; La profecía del lago Titicaca (1925) y Wara Wara (1930), de José María Velasco Maidana; y Hacia la gloria (1932), de Mario Camacho, José Jiménez y Raúl Durán, siendo esta última, según el investigador, el puente de transición hacia lo sonoro —concepto que se ampliaría en una próxima entrega—, dando paso a La Guerra del Chaco 1932-1935 (1936), de Luis Bazoberry, considerada como la primera película boliviana con sonido.

Un nuevo imaginario nacional

Finalmente, Sánchez llega a la conclusión de que la interpretación del cine como metáfora “forma parte de un proyecto cultural y político mayor”, citando el texto de María Chiara D’Argento, Modernidad, escritura nueva y cine en el Perú, publicado en Cine Mudo Latinoamericano. Inicios, nación, vanguardia y transición (2015). Así, “el cine, desde sus orígenes, ha pensado ‘el país’”, pues para Sánchez, cualquier imagen que se opta llevar a la pantalla tiene una intención no solo narrativa sino también discursiva. Es decir, “no se trata únicamente de contar una historia, sino de transmitir una idea, aquella que coincide con una —o varias— formas de pensar la sociedad y la cultura”. Los realizadores plasman lo que ven, pero también lo que idealizan de la cultura y la sociedad, dice. Así, en estos años, “el cine ‘boliviano’ se convierte en el lugar de los anhelos más que de las denuncias”.

En la Bolivia de ese tiempo, el tema fundamental era “la cuestión del indio”, por lo que se buscaba recrear esa realidad. En el caso de La gloria de la raza, Posnansky representa a “el otro” en un ejercicio de ver el pasado desde el presente, no solo contando una historia, sino reconociéndola en el pasado y dándole vigencia. Este tinte histórico caracteriza al cine silente de los años 20 y 30, dejando una “huella imborrable en el imaginario colectivo”.

Debido a la represión del gobierno de Bautista Saavedra, quien llegó al poder en 1921, se originó “una corriente crítica en la sociedad, aquella que volcó su interés por entender al indio como un sujeto político”. Así, las ideas del indigenismo no solo son en materia artística, sino también —y sobre todo— en cuestiones políticas, pues se buscaba el mejoramiento material de la vida de los indígenas y su consecuente incorporación a la nación, resalta el crítico de cine, citando a Huáscar Rodríguez García, en su artículo Sindicatos, izquierda e indigenismo en Cochabamba (1920-1952), del libro Los partidos de izquierda ante la cuestión indígena (1920-1977) (2017).

Si bien la imagen del indio ha sido negada dentro del imaginario, jamás ha sido reprimida, según la cita que hace el investigador de La patria íntima. Alegorías nacionales en la literatura y el cine de Bolivia (1998), de Leonardo García Pabón: “Por eso, no hacían (ni hacen) falta hechos sociales extremos para alterar su precaria estabilidad y desencadenar una inmediata necesidad de reestructuración simbólica”. Es por ello que Sánchez rescata a Pablo Quisberth en su artículo La gloria de la raza. Historia prehispánica, imaginarios e identidades entre 1930-1950, publicado en Estudios Bolivianos N° 12. La cultura del pre-52 (2004), donde afirma que “el indigenismo considerará a Tiwanaku como la representación constituyente de la ‘nacionalidad’”.

Según Pablo Stefanoni, en Los incorformistas del Centenario. Intelectuales, socialismo y nación en una Bolivia en crisis (1925-1939) (2015), los impulsores del pensamiento indigenista “buscarán en el indio un sujeto de renacimiento nacional en clave vitalista”, resalta el crítico de cine. Para Posnansky, si bien Tiwanaku había desaparecido a causa de un cataclismo, sostenía que algo de esa superioridad de la raza había quedado en los aymaras que sobrevivieron, pues eran los herederos del conocimiento y las prácticas culturales de quienes habían erigido esta “cuna del hombre americano”.

Así, el arqueólogo dota al imaginario de una fuente que desde la ficción alcanza gran potencia, “a través de representaciones que nutren a una sociedad de referencias que se habían extraviado o que parecían distantes en el tiempo”. Posnansky, pues, consigue dotar a la sociedad boliviana posprimer Centenario de una referencia física sobre el pasado glorioso. De este modo, “consigue de muchas maneras sembrar de simbología tiwanakota el centro del poder político, generando toda una corriente que va a redescubrir su pasado y reconocerlo como fundacional de la nacionalidad” —lo que explicaría, según el autor, el traslado del monolito Bennett hasta la ciudad para instalarlo en El Prado (1933), antes de ser llevado hasta un templete semisubterráneo reconstruído con piezas tiwanakotas originales (1940) en Miraflores—, reivindicando de esa manera una ciudad y cultura desaparecidas como lo fue la tiwanakota y celebrando la de los urus, creando, a través de esta resignificación, un nuevo imaginario nacional.

Texto: Mitsuko Shimose

Fotos: Mitsuko Shimose, Archivo La Razón e Internet