El orgullo boliviano en imágenes desde Buenos Aires

Imagen: PERIÓDICO RENACER

Imagen: PERIÓDICO RENACER

En su 25 aniversario el periódico Renacer abre su archivo para mostrar dos acontecimientos trascendentales en la historia de la colectividad boliviana en Argentina

Uno en las fotografías ve recuerdos, un momento grabado a fuego “para la inmortalidad” o también desde “asepsia intelectual”, ve documentos históricos. La fotografía como hecho social me recuerda una de las primeras clases en la carrera de la que después me gradué, donde entendí que todos podemos ver cosas distintas, por más que “miremos lo mismo” y que todo depende del lugar (geográfico o social) de donde miremos.

El que aprieta el click de la fotografía tiene una intención de mostrar algo, pero a veces esa intención se pierde en los vericuetos de los receptores de la imagen. Adentrarse en alguna foto a veces es transportarse al pasado. No soy muy amigo de ese ejercicio, pero cuando pensamos en una actividad para brindar a nuestros compatriotas en nuestro 25 aniversario, recurrir a ese tesoro en imágenes nos pareció adecuado.

Las imágenes

Mirando los archivos me di cuenta de que el año 2009 había sido además de vertiginoso para nuestro equipo, histórico para la colectividad boliviana en Argentina. Ese año el equipo de Renacer viajó a La Paz para celebrar los 10 años de nuestro medio. Hicimos una actividad en el Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia y en diciembre hicimos lo propio en el Congreso de la Nación Argentina.

En octubre fue la primera Entrada Folclórica de los bolivianos en la histórica Avenida de Mayo y casi dos meses más tarde los bolivianos en Argentina participaron por primera vez en las elecciones de Bolivia 2009.

Cayó de maduro mostrar esa efervescencia, invitar a un túnel del tiempo a ese 2009 para ejercitar el músculo de la tan olvidada memoria. Darle nombre no fue complejo, recuerdo en la cobertura de ese festivo 17 de octubre de 2009 enfrente del Cabildo que un compañero dijo: “este es el día del orgullo boliviano”.

Es así que para armar la muestra que denominamos 2009, el año del orgullo boliviano en Argentina, la idea fue invitar a sentir a los bolivianos que la visiten algo de lo vivido tan intensamente en esa primavera de nuestra colectividad.

No quieren quedarse afuera de la refundación del país

No fue casualidad que en diciembre de 2009, a pesar de las restricciones que quisieron poner los partidos de derecha a la participación de los bolivianos en el exterior (no podían superar el 6% del padrón de Bolivia), los bolivianos desperdigados en la inmensa geografía argentina salieron en masa a llenar de votos las urnas. Fue una marea de quechuas y aymaras que en algunos casos recorrieron el Área Metropolitana de Buenos Aires (Conurbano y Capital) para ver si podían votar.

Pero cristalizar esta primera participación no fue una dádiva del gobierno de Evo Morales, fue producto de una lucha y movilización inédita en Argentina y por supuesto también en Bolivia de exigencia de ciudadanía por parte de una población enorme que era una suerte de parias, ya que no podían participar de las elecciones en Argentina ni en Bolivia.

El punto cúlmine de este reclamo por ser parte de Bolivia se dio el 10 de agosto de 2008, cuando todas las organizaciones barriales, culturales y medios de comunicación decidieron realizar un “voto simbólico”, ya que no estaban incluidos en ese referéndum revocatorio que se daba en Bolivia.

Con sus propios recursos, sacando fotocopias; a mano, con cajas de cartones haciendo de urnas y con una logística bien aceitada geográficamente nos organizamos e hicimos oír nuestra voz. De esa gesta que nos tocó también registrar, hicimos un documental que llamamos No nos boten, queremos votar, donde quedaron plasmados esos días hasta que se efectivizó el derecho que estaba siendo birlado.

Varios de los residentes que participaron activamente de esa gesta viajaron a Bolivia e instalaron una huelga de hambre para hacer visible el reclamo en La Paz.

La fiesta de esa lucha refrendada en acción se vio ese 6 de diciembre donde nos tocó hacer una cobertura nacional de las elecciones, pero antes hubo un empadronamiento, una campaña de difusión para esa elección.

También puede leer: ‘Arturo Posnansky y el cine. El argumento de La gloria de la raza’

Vimos cómo las organizaciones de residentes desperdigadas por el territorio argentino ofrecieron sus sedes sociales en forma gratuita para que los connacionales pudieran emitir su voto a falta de otros espacios. Así como también desde Renacer facilitamos nuestra base de datos para concretar la tarea de la participación electoral de la mayoría de nuestros connacionales al Tribunal Supremo Electoral.

Estábamos conscientes de que los personeros llegados desde La Paz no tenían la menor idea de la enorme geografía que tenían que abarcar hasta llegar a nuestros compatriotas y no era para menos, a nosotros nos llevó décadas tener esa información. Es que nuestra ventana fue la Festividad de Charrúa, un barrio en el sur de la ciudad de Buenos Aires, el barrio donde nací.

Charrúa y el nacimiento de la colectividad

Unas 300 familias bolivianas a comienzos de los años 60 se instalaron en forma precaria en una zona de bañados adyacentes al Riachuelo, en el límite entre los barrio de Nueva Pompeya, Villa Soldati y Flores, en la Capital. Después de sufrir varios incendios por la precariedad del material de las viviendas, los vecinos mayoritariamente quechuas de Cochabamba se organizaron en ayni y con ayuda de materiales del municipio a fines de los 60 levantaron un barrio con materiales mucho más firmes. Un grupo de madres, al ver que esa organización lograda comenzó a desvanecerse, idearon la Festividad de la Virgen de Copacabana en octubre de 1972.

Con los años esa festividad dejó de ser barrial y el barrio pasó a ser una suerte de aeropuerto donde aterrizaba todo boliviano que llegaba a esa inmensa ciudad, allí no solo tenían acogida, sino que los fines de semana se preparaban las comidas que se extrañaban.

Fue a comienzos de los años 80 que recuerdo que siendo niño con un compañero de escuela nos divertíamos juntando las lentejuelas que se le caían a los danzarines y todavía siento esa sensación de ver pasar la fiesta y la letanía de los sonidos desde el terraplén del ferrocarril Belgrano Sur. Los bolivianos en los 90 llegaron en masa a Buenos Aires, expulsados económicos como mis padres, atraídos por el 1 a 1, o convertibilidad.

Para el provincialismo porteño, los bolivianos son todos iguales: usan lluchu, viven entre montañas con llamas, tocan zampoñas y mascan coca. Por suerte me compré una cámara filmadora, de esos aparatos que funcionaban con cassettes VHS y empecé a registrar todo lo que mi curiosidad me indicaba y allí fui conociendo la intimidad de mis paisanos, las tradiciones quechuas por el barrio donde nací más o menos las fui aprendiendo, pero en los 90 aparecieron los aymaras y empecé a entender la diversidad de Bolivia.

Cámara en mano me hice un coleccionista de festividades, barrios donde se instalaban bolivianos se hacían la forma de armar una fiesta con grupos de danzas del barrio e invitaban a otros paisanos de otros barrios para compartir. Ese fue el modelo antiguo, allí en los estandartes estaba el nombre de los grupos y las localidades y empecé a armar mi mapa.

Era en esos barrios del conurbano bonaerense donde las calles eran de tierra y vi bailar a los grupos de jóvenes que en esa acción reivindicaban su pertenencia cultural y por lo tanto era un acto político.

La reivindicación cultural como acto político

Durante casi 40 años Charrúa fue el epicentro donde todos los grupos querían estar, hasta que llegó la “wawa de Charrúa” y esos grupos de morenada que invertían fortunas para traer vestuario y banda junto con los jóvenes, mayoritariamente hijos de bolivianos, gestionaron trasladar toda esa militancia folclórica al centro político del país.

Un día antes del primer domingo de la Festividad de Charrúa fue el día elegido para ese desfile que no dejó de hacerse hasta el presente, por más cambios de gobierno o de conflictos entre las organizaciones folclóricas. Allí, en sus muros de Facebook, vi como otra generación mostraba con orgullo sus trajes, su identidad, por más que algunos ni conocieran Bolivia, ya que eran nietos de bolivianos.

Pasaron 25 años y estamos a meses de la celebración del bicentenario de Bolivia. Es una oportunidad para incluir en el relato de la nueva Bolivia a los bolivianos en el exterior que a veces se los ve con una mirada economicista, como proveedores de remesas o de votos en el cálculo electoral.

Así como los cambas, kollas y chapacos tienen su propia idiosincrasia, el casi millón de bolivianos en Argentina y unos 4 millones de hijos de bolivianos son un actor no reconocido que pide pista.

Se necesitan políticas públicas para que no nos limitemos a incluirlos solo en el discurso o recordar a algún familiar que todos tenemos y que vive en el exterior.

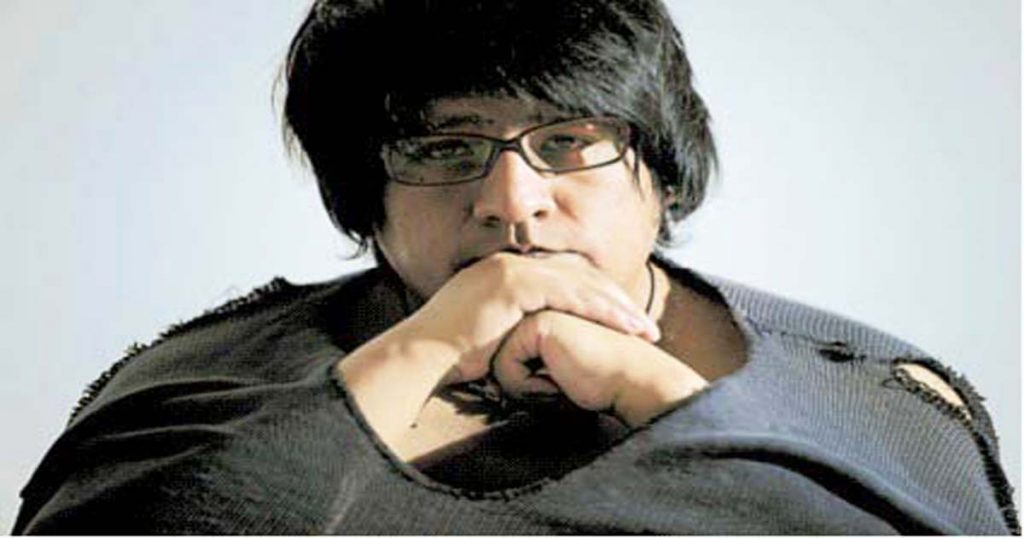

Texto: Guillermo Mamani Mamani

Fotos: Periódico Renacer