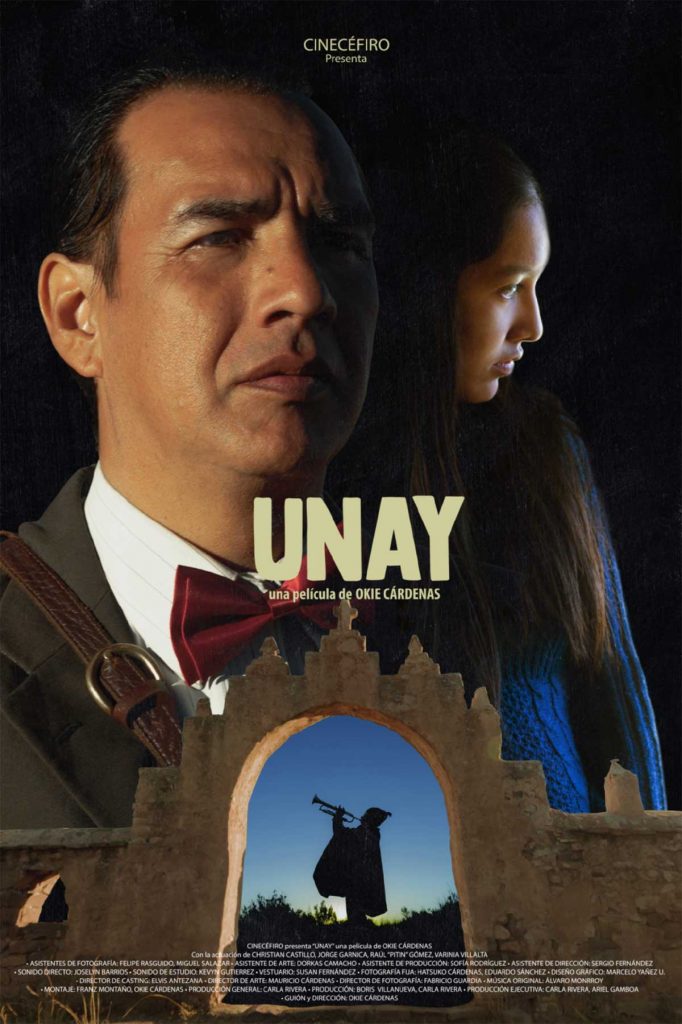

Unay

El largometraje de ciencia ficción Unay

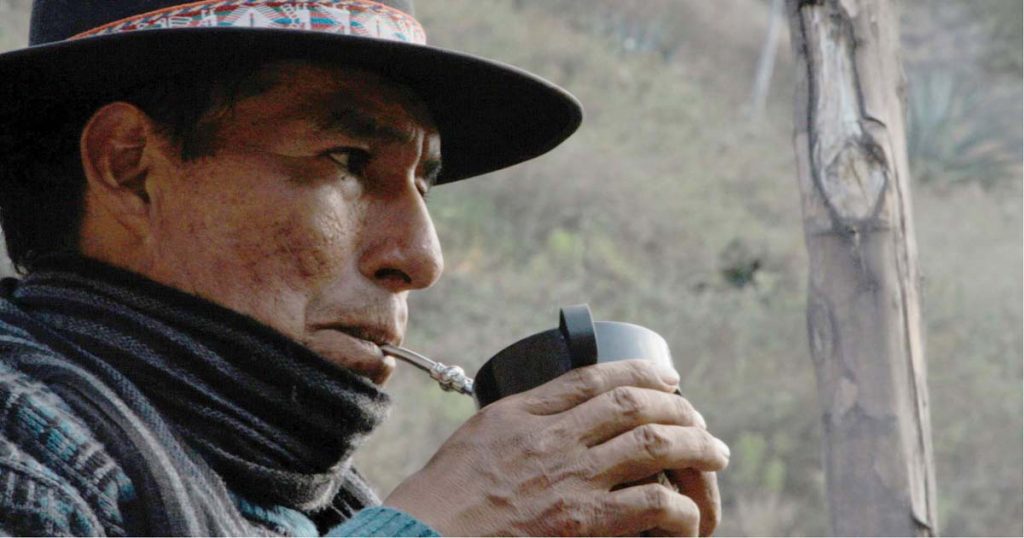

El tercer largometraje de ficción del director ‘Okie’ Cárdenas se rodó en el ayllu Parcomarka, en la provincia Sur Carangas, Oruro

CINE

Unay, tercer largometraje de ficción del director orureño Okie Cárdenas, se suma a la infrecuentemente nutrida cantidad de estrenos nacionales llegados a las pantallas en el curso del mismo año. Los dos anteriores largos de Cárdenas fueron Vidas lejanas (2011) y Esperar en el lago (2021). Su filmografía incluye, asimismo, un par de documentales: Un Resplandor de Fe (2009), mediometraje enfocado sobre la fiesta anual de la Virgen de Urcupiña, y Entre santos, cholas y morenos (2019), dedicado a su vez a la entrada del Gran Poder. Títulos todos ellos que dan cuenta de la mirada persistente del realizador hacia los rasgos propios de la cultura boliviana en sus diversas facetas y expresiones, alineándose con las obras de Sanjinés, Ruíz y Eguino, igualmente, obstinadas en el rescate de tales señales definitorias de una identidad a medio hacer.

Rodada en el ayllu de Parcomarka Copacabana, provincia Sur Carangas, departamento de Oruro, la trama arranca con el joven protagonista Unay, recientemente regresado después de cierto tiempo a la comunidad donde todavía sobreviven sus progenitores, lo que emparenta el argumento de este su reciente emprendimiento con el de Pueblo chico (Antonio Eguino/1974). El muchacho se halla enfermo, con una fiebre incontrolada, lo cual obliga a su padre a salir en busca de Sandro Dorado, cura del lugar, quien desempeña al mismo tiempo las funciones de médico, y, se verá más adelante al discurrir la historia, igualmente, las de guía de cara a un futuro tan sombrío como el de muchas pequeñas poblaciones rurales, estancadas siglos atrás y todavía carentes de los servicios básicos esenciales para un nivel de vida mínimamente digno, lo que no obsta para que las comunidades allí afincadas empeñen sus esfuerzos en la búsqueda de una subsistencia siquiera algo menos escabrosa, sin renunciar, por ello, a sus raíces, afán que devela con extrema crudeza algunos de los obstáculos irresueltos por el país entero.

Una vez recobrado Unay, no precisamente por la decisiva intervención médica, nos reencontraremos con el religioso/galeno/consejero dirigiendo una asamblea escenificada en la iglesia del lugar. Durante la misma, amén de encomendar los habitantes a que el mallku interponga sus buenos oficios ante el Gobernador para que de una buena vez por todas pueda financiar la conclusión del camino que hace años (no) avanza en su construcción, se concluye, asimismo, en la necesidad de proporcionar a los(as) pocos(as) jóvenes que todavía permanecen en el lugar alguna fuente de ingresos. La sugerencia de capacitarlos como músicos es de inmediato acogida por Dorado, avisando que contactará a un amigo, director de banda en ese momento falto de ocupación, para persuadirlo de trasladarse por tres meses al ayllu y asumir el reto de profesionalizar a los(as) muchachos(as) no solo en la interpretación de sus instrumentos, sino incluso en la lectura y escritura de partituras, labor bastante usual en aquella región.

Fácticamente, quedar habilitados para incorporarse a alguna de las “bandas de bronces”, animadoras protagónicas del Carnaval de Oruro, es no tan solo una opción para innumerables preadultos a fin de acceder a mínimos recursos monetarios destinados al mantenimiento propio y el de sus familias. Adicionalmente, se trata de la escalera de ascenso a un estatus de privilegio y, si se quiere, a la fama necesaria para granjearse la respetabilidad de sus coterráneos.

Sea como fuera, poco después arriba al lugar el maestro Gregorio, siendo recibido con la hospitalidad propia de esas congregaciones humanas donde la solidaridad y el afecto predominan aún sobre otros modos de relacionamiento predominantes en las urbes. Pone de inmediato manos a la obra en clases diarias al aire libre, de las cuales Unay participa provisto de la trompeta que su padre tenía enterrada en un arenal cercano a la población, ante el rechazo de su madre a que aquel prosiguiera su carrera de músico, viajando a lugares donde incurrió en repetidas infidelidades, guiño argumental que a su vez procura connotar la desigualdad en los roles asignados a varones y mujeres en esas culturas originarias que así tampoco son ilustradas bajo un enfoque dogmáticamente idealizado.

Por lo expuesto hasta aquí queda claro que no escasean en el punto de partida de Unay las buenas ideas ni los apuntes de una loable intencionalidad significante. El pero, tal cual ha sido recurrente en la obra de Cárdenas, está en el modo optado al momento de trasladar aquellos insumos conceptuales a su puesta en imagen. Comenzando por algo tan elemental como la función del montaje, que no estriba en la mera acumulación ordenada de una escena tras otra, siendo por el contrario el recurso básico para la construcción del ritmo narrativo y dramático, ausentes por entero en el relato armado a la manera de una sucesión de momentos, en muchos casos, incluidos tan solo a guisa de relleno, sobre todo aquellos en los cuales los diálogos, dichos más no interpretados por los actores, incurren en una persistente flaqueza de muchas producciones locales: precisamente la desnaturalización de un lenguaje construido a base de frases hechas, pero muy distante al modo de decir de los personajes por ellos y ellas compuestos. Que la pesadez de algunas escenas responda a la voluntad de aletargar el ritmo, dando cuenta así de la monotonía y lentitud del transcurrir de la vida en esas poblaciones ajenas al frenesí urbano, no resulta ser una respuesta válida a los referidos desaciertos, puesto que visiblemente constituyen apenas erradas resoluciones en el tramado del relato.

LEA TAMBIÉN

‘Espero que Unay sea una película que la gente pueda disfrutar’

La fotografía, con serias deficiencias en el manejo de la iluminación, no solo malogra algunas escenas, poco visibles, para peor redunda, sin justificación alguna, en el paisajismo ayuno también de justificación dramática.

Y, claro, no podía faltar el uso y abuso de las tomas con drones, adminículo tecnológico que ha terminado sirviendo, en distintas últimas realizaciones nacionales, únicamente para vaciar de implicación expresiva la denominada toma en picada que en el código audiovisual se recurre casi siempre para connotar el aplastamiento de algún personaje por las abrumadoras circunstancias que le toca afrontar, o bien, asimismo, a fin de subrayar la insignificancia de los individuos frente a la monumentalidad del contexto. En ciertos, pocos, momentos, es verdad, tal pareciera ser la intención de ese subrayado visual, pero en otros, muchos, no atiende en absoluto a dicho propósito.

Empero, el yerro más opinable en la realización de Cárdenas es el abordaje del personaje de Gregorio en su relación con la alumna Matilde. En algunas declaraciones previas al estreno, tanto el director como el actor encargado de la respectiva encarnación deslizaron que la película abordaba críticamente la cuestión del abuso infantil, sexual concretamente, en las áreas rurales de Bolivia, y el silencio colectivo frente a tal aberración. Por añadidura, las mismas declaraciones explayaron la necesidad del realizador de adentrarse en las paradojas de la condición humana. Se trata, sin embargo, de otro de los aspectos donde las desafinaciones del tratamiento quedan evidenciadas. De un lado, la única escena en la cual el profesor de Música abusa de Matilde, está tratada con una mesura digna de ser destacada, absteniéndose de cualquier abundamiento desechable. Pero, de otro lado, y en este caso se trata de un fallo desde el guion, al exhibir, de modo insistente, al profesor como viudo reciente, cuya incapacidad para sobreponerse a la pérdida lo precipita a la adicción extrema al alcohol, terminan cobrando el carácter de alegaciones exculpatorias de aquel abuso. De tal suerte, la presunta denuncia queda velada, dejando adicionalmente flotar la duda, tan a menudo legalmente explotada de que la víctima pudiese en definitiva ser la culpable.

Con respecto al elenco actoral, este es un punto en el cual no existen aspectos observables. Christian Castillo, quien vuelve a asumir la responsabilidad de dar cuerpo al protagonista central, después de su recordada labor cómo Juvenal, Juve, en El cementerio de los elefantes (Tonchy Antezana/2008) —en 2019 asumió, igualmente, un pequeño papel secundario en El novio de la muerte (Marcos Malavia)—, logra una contenida personificación, no obstante las recién colacionadas salidas de tono del guion, y los demás intérpretes contrapuntean de manera convincente con el profe en sus papeles, sobre todo, Jorge Garníca/Unay, segundo en orden de importancia entre aquellos. Y muy cerca también ameritan mención especial la madre y el padre del joven, sobredotado para la música, que intenta volver a sus raíces colisionando contra una realidad hostil.

Es por cierto justo reconocerle a Cárdenas el mérito de su perseverancia, no obstante, las enormes dificultades aún aparejadas a la producción fílmica nacional. Pero como ya expresé reiteradamente, la tenacidad resulta ser un atributo necesario pero insuficiente si el cómo no termina empatando con el qué.