‘Al perro Petardos lo hemos asumido como un tótem’

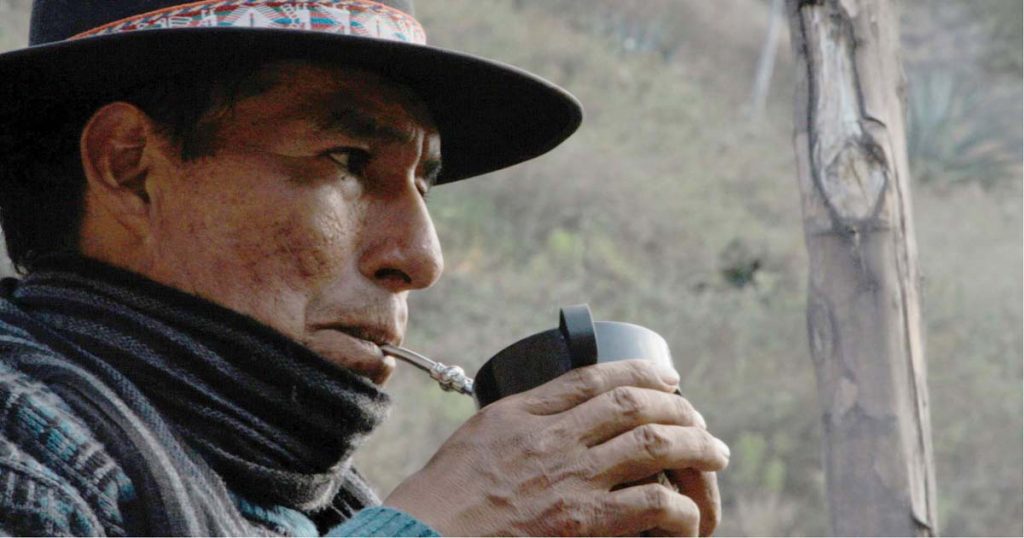

sergio-gareca

Sergio Gareca: El escritor orureño acaba de presentar ‘El reino de las pesadillas’, la segunda entrega de una trilogía en narrativa

El perro Petardos es el personaje real/mítico que sirve de eje conductor entre El reino de las pesadillas, libro que acaba de presentar Sergio Gareca, y El secreto de la vida, la primera novela de la trilogía planeada por el escritor orureño para llegar a otros públicos. El libro —que estará disponible a fines de enero en Librería Subterránea (La Paz), Librería Electrodependiente (Cochabamba) y Centro Kuma y Ana (Oruro)— planea un viaje por el subconsciente, en el que los mundos tenebrosos encuentran a un hombre en un estado de fragilidad. El perro Petardos conoce a la bruja Circe, quien aparece en La Odisea de Homero y de manera inversa, convierte a un animal en ser humano. En la novela también aparece una niña, Cecilia, quien visita el mundo onírico y logra vencer sus pesadillas en la búsqueda del añorado origen familiar y su valor intrínseco.

— Desde El secreto de la vida, el primer libro de la trilogía, ¿cómo se arma este universo en torno al perro Petardos?

—Hace ya varios años vivía en Oruro, entre 2000 y 2009, aproximadamente, el perro Petardos. Era un perrito muy singular. No tenía un solo nombre, tenía varios. Algunos lo llamaban también “Coronel”, pero lo de “Petardos” se nos quedó. Se contaban historias sobre él. Por ejemplo, que era un perrito desertor de la Policía, que estaba entrenado para agarrar las manos a personas con arma de fuego y por eso saltaba hacia los petardos. Era un perrito desconfiado si le ofrecías comida, pero una caricia no se la negaba a nadie. Se metía por todos los barrios de la ciudad y hay muchas anécdotas de él. La Sociedad Protectora de Animales lo encerraba en una casa durante sus últimos carnavales, porque algunos danzarines que no le conocían le pateaban o él mismo podía hacerse daño con fuegos artificiales muy poderosos. Lo hicieron operar dos veces por la pólvora que ingería y era cuidado de cuando en cuando por algún hogar. Sin embargo, no le gustaba el encierro ni pertenecer a una familia. Era libre. Le gustaba el amor de toda la ciudad. Lo encontrabas pasando clases en la Facultad de Economía o Derecho. Me acuerdo que una vez en un examen final nuestro docente el Dr. Carlos Salinas les dijo a los estudiantes: “Y ¿de dónde aparecen? Este perrito asiste más que ustedes”, o podías verlo encima de un carro cuidándolo, mientras los dueños estaban farreando; cuando salían, no les dejaba conducir borrachos. Era un perro particular. Como colectivo nos hemos sentido atraídos por ese sentido de libertad y por eso lo hemos asumido como un tótem. Me refiero a que, si los indios norteamericanos tuvieron al lobo, el águila, el oso; los jóvenes de la ciudad tienen como único referente de lo salvaje al perro de la calle. He decidido construir un universo a su alrededor más o menos desde 2010. No trato de recrear su vida, de momento, sino de mantenerlo vivo, en otras circunstancias, en las calles de la imaginación, donde tampoco es de nadie. Por eso será que también hay perros Petardos en Potosí, y seguro en todo el mundo. Es un espíritu.

Mi amiga Emma Villazón me ayudó con eso. En septiembre de 2010 vino a visitarme a Oruro y yo le conté la historia del perro en el parque Bolívar. En parte ella nos motivó a tomar ese nombre. Hay otras publicaciones por parte del colectivo como un libro de cómics que tiene como personaje al perro Petardos que solo salió en versión cartonera y quizá fuera bueno reeditar. Ahí todo el colectivo fue coautor.

También puede leer: Exministra de Cultura francesa salda cuentas con el sector mediante un libro sulfuroso

—¿Cómo surgió el relato de El reino de las pesadillas?

—La primera novela, El secreto de la vida, la escribí en dos días, después de estar en un festival de poesía en 2012 en Sucre. Allí tuvimos muy lindos días, “Bebiendo y viviendo poesía”, como decía Janina Camacho. Entonces, con Omar Alarcón, Adriana Lanza y la propia Janina comenzamos una larga amistad.

De esa experiencia, juntada con los problemas del TIPNIS, salió esa primera novelita, un poco jugando para mí mismo, y descansó hasta 2020 que por fin pude publicarla. Pero la intención siempre era hacer más: cómics, literatura, cine, música en torno al mito del perro, entonces quedaron historias sueltas. Entre ellas, esta de El Rreino de las pesadillas que empezó a tomar forma cuando nació mi hija en 2014, que aparece en la novelita con el nombre de Cecilia. Le puse otro nombre, porque con la experiencia de mi cuento El día que no hubo Carnaval, donde he convocado fuerzas extrañas para que lo escrito se haga realidad, me da miedo escribir ciertas cosas. Mi hijita tiene que escribir su propia vida.

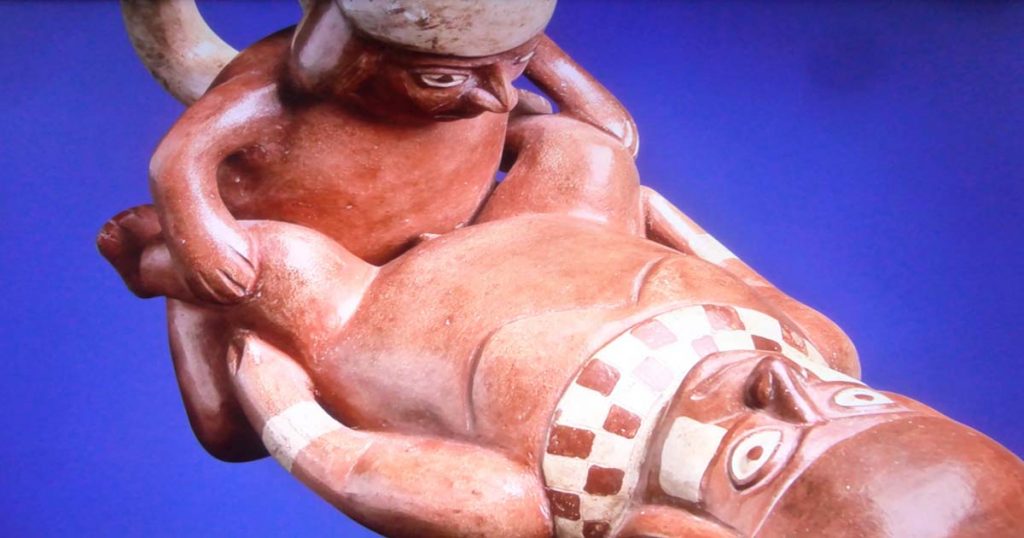

Podría decirse que la novela corta es una mezcla de Pinocho con La Odisea. Aunque no sean las referencias que haya tomado directamente. Pinocho, porque, en su nivel simbólico, es la búsqueda del padre por parte de un niño. El “niño sin conciencia” es la humanidad y su padre es Dios. Por lo menos esa es una de las lecturas, sobre todo de la versión de Disney. De Collodi creo que soy un heredero de su agrio sentido del humor. Por parte de La Odisea, podemos decir que han sembrado en toda la narrativa universal, la dinámica del viaje, del periplo, de la travesía chocando con todo tipo de dificultades, en este caso es, al contrario de Pinocho, la confrontación con los Dioses y con el destino. En mi novelita, aparece Circe, la bruja de La Odisea que en lugar de convertir a los hombres en animales, convierte al perro Petardos en humano. Es una parte subjetiva, porque nosotros los seres humanos supuestamente venimos de los animales, en sentido evolutivo. O sea que un día éramos monitos (algunos siguen siendo), y de un rato para otro nos hemos vestido, tenido lenguaje, carnet, trabajo y otras tantas cosas. Ahí es donde juega su rol el perro Petardos como lo conocí en la calle, como un salvaje que trataba de entendernos y se divertía con nosotros, pero no nos tenía ninguna admiración.

Al perro Petardos

—¿A qué apunta esta trilogía propuesta en torno a este can?

—A mí me preocupaba que mi literatura, sobre todo mi poesía, la “censuren” en los colegios o que haya la imagen de que tengo la cabeza muy retorcida (como si pudiese pervertir más a la juventud de lo que nuestro mal ejemplo como sociedad ya hace), me estaba privando de algún modo de mi entorno, mientras se da cabida a la lectura fácil de la autoayuda y otras cosillas. En este momento, esta trilogía es como un puente con nuevos lectores, aunque sea un poco darle el gusto al nado a favor de la corriente.

También lo he publicado porque trato de demostrarme a mí mismo que los libros son de alguna manera económicamente sostenibles. Una vez, estando ya en el paroxismo de cuestionamiento a mí mismo, sin trabajo, sin fe, “sin yerba de ayer secándose al sol”, como dice el tango; me animé a vender poemas. Al final “es para lo único para lo que soy bueno”, me dije, y quise escribir como por encargo. Como es de suponer, me fue pésimo. Y me alegro. Qué miserable fuera la poesía si se vende; porque la poesía no sirve para eso, no sirve para venderse a nadie. Sirve para invocar a los Apus, para decirse cosas a uno mismo; para tener una conexión con el wifi del universo, no sirve para ganar un solo peso, porque es liviana y es del éter, ¿para qué quiere pesos? Las librerías lo saben, las editoriales también. Los libros de poesía no se venden.

También puede leer: El Nobel, una institución ‘para los hombres’, según laureada del premio de literatura

En cambio, creo que el puente de la fantasía, la narrativa, sí puede poner un camino entre lo que digo y los lectores de mi contexto, que obviamente cuestiona, interpela y motiva a ese razonamiento, pero son más asequibles. Entonces, quizás me estoy ablandando. Pero estoy dejando mediante estos libros una puerta abierta a mis libros anteriores, a los futuros, y también a la literatura local en general.

— En la obra hay una alta carga onírica que acompaña a un espíritu rebelde. ¿Qué relación hay entre los sueños y la resistencia?

—Se podría decir que es un libro teológico esotérico y, quizá sí. Podría interpretarse así porque en este caso no se cuestiona la política, sino el “uno mismo”. En ese sentido, es una obra más reflexiva, porque nada puede hacer contra todo quien no se tiene a sí mismo.

—Desde visitas a historias de la Grecia antigua y la presencia importante del Carnaval, ¿qué presencia tiene el mito y el ritual en tu obra?

—Oruro es rito, mito y ritmo; de los griegos solo hemos querido conservar los mitos, pero tal vez hubiera sido bueno también conocer sus ritmos y darse una bailadita en sus fiestas. Creo que, también, deberíamos nomás escribir un “manual para diferenciar collas”. Si en El Alto se mueren de disparo, de asalto a mano armada o al final de cualquier cosa, es porque, como está en las crónicas alteñas que publicó Alexis Argüello en No me jodas, no te jodo, el alteño no le teme a la muerte; en cambio, el orureño tiende a la inmortalidad. Yo repito que cada ciudad y lugar tiene una locura distinta. Parecemos lo mismo y no somos. En este caso, tal vez pudiera parecer provinciano, pero no hay manera en que pueda dejar de ser Oruro en mí y viceversa. A veces despierto y Diablada y Morenada son una pesadilla real, a veces son un sueño. Este último fin de semana pasaba por una calle vacía y, del silencio, se abrió la puerta del Carnaval en la velada de los Cocanis en el Hotel Edén como un pasadizo mágico; eso es de todos los días. Somos un pueblo muy feliz, la felicidad nos va a matar.

—¿Qué esperas que encuentre el lector en este libro?

—Que encuentre los errores para que yo pueda poner una fe de erratas.

PERFIL Sergio Gareca Rodríguez, escritor

Nacido en Oruro en 1983, publicó: Historias a la Luna (2004) y Bostezo de serpiente infinita (poesía visual 2009), Transparencia de la sangre (Premio poetas jóvenes de Bolivia 2010), Mirador (2011), Tradiciones del futuro (cuentos 2015), Área Vip (2016), Apología de un monstruo diminuto (2018), La Inconclusa y su yapa (2019) y El secreto de la vida (2021). Ganó el premio Poetas Jóvenes de Bolivia (Cámara Boliviana del Libro y la Fundación Pablo Neruda de Chile en 2010). Fue parte de los grupos Hechos de sangre, Preludio, Iki y Allinka. Dirigió el corto El poema que me he prohibido y el largo Marcha de órdenes. Fundó el kolectivo Perro Petardos, con quienes ganó la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Siart 2016.

Texto: Miguel vargas

Fotos: archivo sergio gareca