Pedro Susz, un hombre de rituales

Imagen: RICARDO BAJO

MAESTRO. Pedro Susz, en las boleterías de preferencia en el Hernando Siles.

Imagen: RICARDO BAJO

Él ha sido y es muchas cosas: ensayista, crítico de cine, pensador, fotógrafo en blanco y negro, cineasta apasionado.

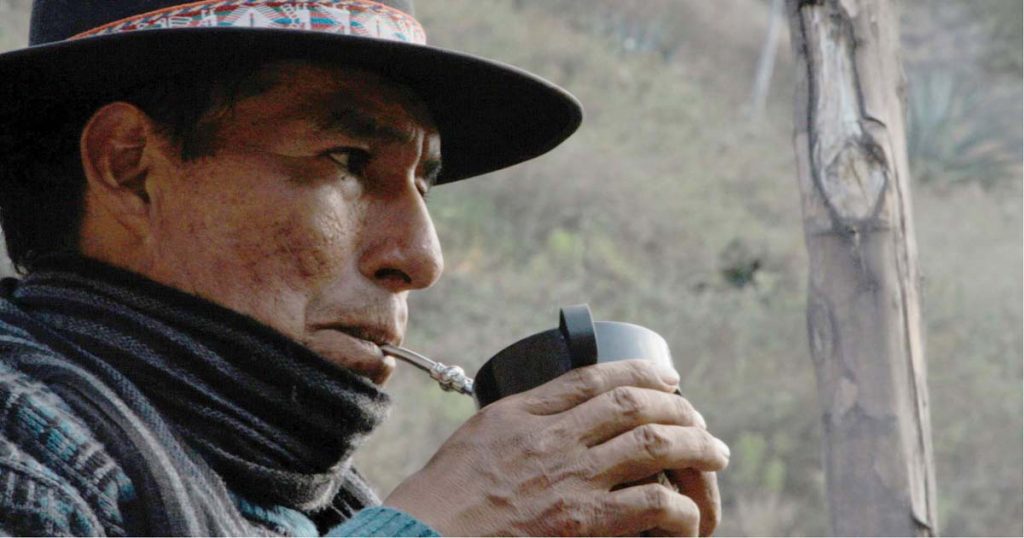

Pedro Susz es un hombre de rituales. Se levanta muy temprano a las seis de la mañana, da cuatro paseos al día (dos por la mañana y dos por la tarde), carga su inseparable pipa seis veces cada jornada, escribe con música de fondo, compra regularmente libros que lee (con música de fondo) y sigue yendo (aunque ahora con menos frecuencia que antes) al cine y a la Cinemateca. El hombre de los ritos —esos que nos permiten que los días sean iguales/diferentes a otros días— ha abandonado otros hábitos: ir al Siles a ver a su querido Tigre, jugar fútbol todos los sábados por la tarde (lo hizo hasta el año 2000) y tomar el sol en el patio junto a Norma.

La casa de don Pedro está en un vetusto edificio de tres pisos de Miraflores. Cuando fue levantado hace medio siglo, los edificios en La Paz tenían tres alturas, las suficientes para “rascar los cielos”. Ahora el otrora gigante con nombre de antigua capital ha quedado encajonado y sin luz entre dos impunes monstruos de hormigón.

El hogar del compañero Susz está repleto de pipas, búhos, figuras de Chaplin y retratos de Norma. Cuando su pareja de toda la vida se fue (hace dos años), la familia y los amigos le dieron un consejo para “superar” la pérdida: deshacerse de la casa, de las cosas de ella, de sus recuerdos. Susz no hizo caso. ¿Acaso se puede olvidar la presencia intangible de un amor? Norma es la actriz Norma Merlo, la entrañable Norma, querida por todos y todas. Norma sigue viva en el recuerdo de sus amigos y amigas, de las personas que la vieron y la conocieron; sigue viva en cada rincón de la casa (y del corazón) de Pedro. Las pipas, unas cuarenta, son de él; los búhos, centenares, de ella. Las figuras del comunista Chaplin son de todos.

Susz ve al primer muerto de su vida cuando tiene dos años. Su padre (Pablo) trabaja de electricista en la empresa que levanta el Hospital Obrero de Miraflores. Estamos en 1952, año de revolución, inconclusa. El padre ha salido a laburar y no puede regresar por las balaceras en el barrio, epicentro de duros combates. Un vecino ha asomado la cabeza por la ventana y ha recibido una bala perdida, otra maldita bala perdida.

Su padre viene de huir de otra guerra, la segunda; la “mundial” en Europa. Don Pablo llega a Bolivia con ocho añitos, solo, desde su Viena natal (la familia escapa por los pelos a Londres del horror nazi tras la “Noche de los Cristales Rotos” de noviembre de 1938). Conocerá en La Paz a una mujer austriaca, también judía, Bertha Kohl. De ese amor nacerán dos hijos, Pedro y Susana Marion (la hermana murió también hace dos años, como Norma; no fue un buen año el 21).

El padre arranca de abajo, aprende el oficio de electricista, es contratado por la empresa constructora Gisbert (del abuelo de Carlos Mesa) y termina abriendo su propio taller en la avenida Montes, donde después funcionara el mítico Cine México. La madre estudia en el Colegio Americano y monta una empresa de productos farmacéuticos, Cormesa.

Susz pasa la primaria y la secundaria en el desaparecido Colegio Ingavi en la calle Díaz Romero. Las opciones en la casa para estudiar una carrera en la universidad se reducen a tres: abogado, ingeniero o doctor. “Me decidí por Medicina porque no había matemáticas”. Susz no es un hombre de números, es de letras.

En la carrera de Medicina aguanta tres años. Lo dejará por un niño muerto y por un borracho. El borracho es un asistente de una materia. Es viernes por la noche y el irresponsable abandona el puesto de primeros auxilios y se va de farra. Cuando los alumnos a cargo (Susz, entre ellos) reciben a una mujer con un niño desnutrido y deshidratado, no tienen ni los medios ni la capacidad para salvarle la vida. Susz cuelga el mandil blanco en ese momento. No quiere convertirse en un “doctor” desaprensivo.

Otros compañeros han renunciado antes por la “maña” de un catedrático de Anatomía I, conocido como el “Ciego” Mejía: “pedía cuotita para comprar salteñas y después nos obligaba a comerlas en la morgue delante de cadáveres en descomposición; era parte de su táctica para desalentar a futuros competidores en la profesión”. Entonces en casa lanza una bomba: “quiero estudiar Comunicación, me voy a la Argentina”. La respuesta fue, es y será la de siempre: “te vas a morir de hambre”. ¿Será por eso que Susz es (un) eterno flaco?

Antes de partir, Pedro milita en la universidad. Alguien le ha dicho que tiene “pasta de dirigente”. Y ese alguien no se equivocaba. Pedro viene de ser presidente del centro de estudiantes de su colegio. Por eso, cuando llega a la UMSA se mete a uno de los muchos y variopintos grupúsculos de izquierda en una “U” dominada por los trotskistas del POR y los comunistas del PCB. Por eso cuando llega a Buenos Aires a finales del 69 se mete al PSIN (Partido Socialista de la Izquierda Nacional), fundado en 1962 por el político/historiador Jorge Abelardo Ramos. Una de sus obras, Historia de la Nación Latinoamericana (1968) es uno de libros de culto (aún vigente hoy en día) que Susz devora en sus (primeros) años porteños.

Pedro Susz

En la gran capital mundial de los cines y las librerías, Susz terminará doblemente enamorado. Primero, del cine; después de Norma; el primer amor le lleva al segundo. “La cantidad de salas de arte y ensayo era infinita, como las revistas; Ingmar Bergman fue prestigiado y estudiado antes en Buenos Aires que en Europa, con eso está dicho todo”. Susz cofunda el Departamento de Arte y Experimentación Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Educación y Comunicación Social de la Universidad del Salvador en Buenos Aires en 1973 y al año es el responsable del Departamento de Cine del flamante Centro de Cultura Experimental.

Estudia cine, hace cine, mama cine. Sus dos primeros montajes cinematográficos son de 1973: La parábola del sembrador y Ahora es ya. Sus tres primeros “cortos” son: Desayuno (1973), Jaque Mate (1974) e Inmigrantes (1974). Hasta los ochenta, realizará ocho montajes y cortometrajes más. “De la película que guardo mejor recuerdo es El Piso 24”. Ese “corto” supone el debut cinematográfico de Norma Merlo. “Creo que sí podía haber hecho una carrera como cineasta, pero me volqué a la teoría y la crítica, tareas que se me antojaron más apetecibles”.

También puede leer: Avatar: el camino del agua

El Centro de Cultura Experimental funciona en el barrio de Congreso, viven todos y todas en comunidad. Son Bruno Bert (un italiano, director teatral y crítico que vivirá en México desde los 80), Sonia, Isabel, el boliviano Susz y una actriz talentosa que viene de trabajar con actores como Héctor Alterio y Luis Brandoni y de ser parte de Nuevo Teatro, junto a Alejandra Boero y Pedro Asquini. Es nuestra Norma. Al comienzo no se tiran pelota, pero una dramatización sentida de unos poemas del francés Jacques Prévert conmueven al boliviano, que en ese montaje hace de fotógrafo. Nace entonces un amor que durará 48 años y más.

El paceño que llegará a escribir más de mil reseñas cinematográficas publica por aquel entonces la primera en Cine 70, la revista del centro. “Fue una larga confesión de que no había entendido nada del ciclo de Godard que habíamos pasado”. Durante su estancia en Buenos Aires, en los primeros 70, conoce a varios exiliados políticos bolivianos (Guido Capra, Guido Chávez, Adolfo Perelman, nexo entre la izquierda nacional argentina y boliviana); y se junta especialmente con los del GRO (Grupo Revolucionario Octubre) de Andrés “Chichi” Soliz Rada. “Milité en el GRO, fui parte de la dirección y me dieron la tarea de volver a Bolivia para reorganizar el grupo”.

—¿Fue difícil dejar la Buenos Aires del cine, los libros, el teatro y la noche para volver a la Bolivia dictatorial de Banzer, y más teniendo como pareja a una actriz argentina?

—La situación política en Buenos Aires tampoco era sencilla, habían allanado la casa de Andrés Soliz. Y tiempo después nos enteramos con Norma de que la nuestra también. Si nos hubiésemos quedado, tal vez estaríamos ahora en las listas de los desaparecidos. En aquel entonces pensé: si voy a morir, que sea en mi país, haré algo útil.

Dicho y hecho. Norma y Pedro se montan en el tren que deja Buenos Aires y parte a La Paz. Susz cambia todas las tapas de sus libros de marxismo para disimular. Se deja en la Argentina muchos más libros y revistas, entre ellas la colección completa de Cine 70. Nunca volverá a recuperar —a pesar de los intentos— aquella primera crítica en la que confesaba no entender a Godard. Entran por La Quiaca y cuando la Policía banzerista va a revisar todos sus bultos, se corta la luz en el vagón. La pareja llega de noche a El Alto, donde lo espera el padre de Pedro. Norma suelta una de sus frases geniales: “Esto es el cielo que se ha dado la vuelta”.

Norma y Pedro viven primero en la casa de la familia en la avenida Busch y luego alquilan un “depto” en el Barrio Petrolero en Villa Fátima. Decidirán no tener hijos. Susz entra a trabajar en 1975 a la Alcaldía en la Dirección de Espectáculos junto a Amalia de Gallardo y hace audiovisuales con diapositivas. Conoce a Mario Mercado, el alcalde de entonces, y entablan amistad, pues éste había estado metido en el mundo del cine. “¿Sabías que Mercado es el primer boliviano que gana un Oscar en Hollywood? Lo hizo con un trabajo cuando era alumno de cine en Estados Unidos”.

Los primeros pasos para fundar la Cinemateca Boliviana estaban por darse gracias a Amalia, Renzo Cotta, Mercado, Susz y “un hippie con barba, melena y chompa de alpaca llamado Carlos Mesa”. La primera sede, durante dos años, estará en la Casa de la Cultura antes de partir a la calle Indaburo esquina Pichincha, al auditorio del colegio San Calixto. Entonces la política se cruza de nuevo.

El GRO se divide para (no) variar y Susz termina en el Partido Socialista-1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Con su líder, Pedro tenía varias afinidades: el cine (ambos habían hecho películas), la literatura, el compromiso político. “Siempre me preguntaba al final de nuestras charlas: ¿cuándo te vas a incorporar al partido?”. Conmovido por la histórica acusación contra el general Banzer, Susz termina como dirigente y es jefe de campaña del PS-1 en dos elecciones. “Marcelo era una persona sencilla, carismática y accesible, parecía pedante y sobrador de inicio, pero en las distancias cortas ganaba mucho, cuando lo conocí era una figura prometedora y siempre creía que él podía cumplir el viejo propósito de todos, cambiar el país”.

Susz ve venir el golpe de García Meza, advierte a Marcelo de los deseos incontenibles de matarlo, mantiene discusiones con la cúpula del partido y termina saliendo al exilio de Buenos Aires y Montevideo antes de todo, antes de los asesinatos de Quiroga Santa Cruz y Espinal. Otra vez se salva por la campana. “Marcelo nunca creyó que se atreverían a matarlo y Lucho tenía inculcado ese sentimiento cristiano de sacrificio y de entregar la vida por los demás”.

Con Espinal comparte tardes y noches de cine en el 16 de Julio, en el 6 de Agosto, en la Cinemateca. Escriben críticas y ven clásicos juntos. “Coincidíamos en lo fundamental y creíamos que la crítica era tan solo una opinión informada. Hay que leer críticas pero después de ver la película. Es decir, cada espectador debe formarse su propio criterio y luego confrontarlo con el crítico, no tenemos la verdad revelada nunca. En México una vez me preguntaron: ¿qué es la crítica de cine? Escribir notas que nadie lee sobre películas que nadie ve”.

—¿Y alguna vez tuviste problemas después de alguna reseña?

—Publiqué algunas observaciones a la película de Sanjinés Fuera de aquí” en un especial dedicado a su filmografía en las famosas Notas Críticas de la Cinemateca. Jorge se enojó y pidió que dejáramos de distribuir el folleto. Luego se le pasó la bronca. Eran los tiempos en que el público llegaba a saltar los cerrojos para ver sus películas; los tiempos —en el 78— de las bombas incendiarias cuando pasamos las obras nunca vistas acá de Sanjinés. Tiempo después, el alcalde, coronel Ricardo Sánchez Alarcón, intentó clausurar la Cinemateca para prohibir la proyección de La nación clandestina por subversiva. Montamos una campaña nacional e internacional y paramos la clausura. Fueron años maravillosos y apasionantes, de formar al público, de publicar y armar debates, de preparar ciclos eróticos para recaudar plata y seguir adelante.

Susz se pone nostálgico irremediablemente. Y con él, todos. ¿Quién no se acuerda de Norma en la boletería de la Cinemateca o interpretando a Chaplin para levantar el nuevo edificio? “La Merlo” recorría la ciudad y llevaba a los periódicos la cartelera diaria. ¿Quién no se acuerda de doña Clemencia metida en la caseta de los boletos, de Herrera, el proyeccionista a carbón, del colaborador Javier Luna, de Anita, la señora de la limpieza y acomodadora, de los ciclos interminables de Fellini, Tarkovsky y cine latinoamericano? Nostalgia pura, de la buena. La Cinemateca, símbolo de la democracia. Cuánto ha llovido.

En los ochenta, Susz arma un estudio de revelado en una esquina de la cocina. Es un apasionado por el blanco y negro (jamás hará fotografía a color). En las diez hojas del currículum que Pedro me ha entregado esta tarde de enero al llegar a su casa hay un apartado de “Exposiciones” que arranca así: “1982, muestra fotográfica en la Alianza Francesa”. Susz conserva casi todas aquellas fotos y sus negativos. De hecho, está pensando ahora en exponer de nuevo. “La falta de tiempo y la escasez en el mercado local —hasta llegar a la inexistencia— de materiales (papel, revelador, etc.) para trabajar en blanco y negro como lo hacía en mi propio laboratorio de revelado y copiado truncaron mi labor de fotógrafo”. Nunca es tarde para volver, maestro.

A finales de los noventa, Susz asiste al parto del movimiento “Para seguir sembrando, para seguir sonando”. Se venían las elecciones municipales de 1999. “Nos reunimos Eduardo “Chichizo” López, Vicky Ayllón, Roberto Alem de Cochabamba, Ana Cristina Bubba, Guillermo Mariaca, Roberto Borda… Advertimos al vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas que íbamos a asaltar el Parlamento y así lo hicimos. Una mañana tomamos el hemiciclo, pusimos a los actores y a las actrices en los curules y mandamos a los parlamentarios a los palcos, leímos nuestro manifiesto que exigía políticas culturales mientras la plaza Murillo estaba tomada también con una feria cultural no autorizada”. Cuando Juan del Granado con el MSM (Movimiento Sin Miedo) gana las elecciones con 20% (por delante de Ronald McLean/ADN con 17%; Guido Capra/MNR con 16% y Jorge Torres/MIR con 15%), el futuro alcalde llama a Susz y le dice: “ahora es con guitarra, háganse cargo, métanle”. Nace entonces la Oficialía Mayor de Culturas, con ese. Antes Susz —en 1990— había recibido el Premio Nacional de Cultura, sin ese.

“De mi etapa en la Alcaldía, estoy satisfecho de haber construido la ley de promoción y fomento a las culturas, una iniciativa pionera, una ley modelo que se copió luego en muchas ciudades de América Latina e incluso España. Lo único que no pudimos hacer fue la ley de participación ciudadana y transparencia”. Una foto suya con el comandante Hugo Chávez, en su visita a la Alcaldía de La Paz, adorna una de las paredes de la casa.

Son casi las seis de la tarde, llevamos tres horas de charla amena en el “living” de la casa rodeados de pipas, búhos, retratos de Chaplin y Norma. Huele a tabaco de pipa; esta tarde toca fragancia de coco y piña (marca Brigg, que compra en su casera del mercado Lanza). Salimos a caminar por Miraflores. Susz se ha puesto un sombrero para protegerse de los rayos del sol (tiene el lóbulo de la oreja izquierda necrosado por culpa de Lorenzo). Pasamos por el Siles y hablamos de fútbol. “Iba a la cancha siempre con Norma a ver al Tigre, el fútbol ha dejado de ser una competencia deportiva y se ha convertido en una financiera manejada por oscuras mafias”.

El maestro vuelve a casa. Se sienta a escribir. Está afilando el tercer volumen de su Filosofía para la insubordinación. Después de pensar el poder y la libertad frente al laberinto mediático toca ahora repensar las utopías y las distopías. También afina la sexta entrega de sus Papeles de cine 40/24. Sus libros no traen recetas sino desafíos a pensar por uno mismo.

En lo que no pierde el tiempo es en las redes sociales, “verdaderos depósitos de basura; cebos para adormecer el espíritu crítico; hemos cedido al algoritmo nuestra capacidad de tener un modelo de pensamiento propio”. Hace décadas, creía necesario incluir en el currículum escolar un materia para leer críticamente el lenguaje audiovisual, ahora cree oportuno hacer lo propio para analizar el lenguaje digital. “Tenemos que cambiar radicalmente el modelo educativo; no pasa por llenar de ‘tablets’ las aulas, sino por formar el espíritu crítico y que los padres asuman la brutalidad de que sus hijos no pueden ser rehenes de las pantallitas y la violencia de los videojuegos”.

Susz, el pensador/ensayista, es un convencido de que es necesario/vital salir de ese laberinto digital narcotizante y retomar el derecho verdadero a la democracia que no se puede reducir a meter un papelito en una caja cada cinco años. “¿Para qué diablos escribo?”, me pregunto a veces. Susz, estoico, no pierde la esperanza de que “algo o alguien nos despabile algún rato”. Toca a despedida. Dejo a don Pedro bordeando el estadio. Nos vemos en el cine, compañero Susz. Quizás en el próximo estreno de una película boliviana, esas que últimamente (con El gran movimiento y Utama) han traído de nuevo aires de esperanza, ganas de mirar nuestras heridas para seguir buscando nuestra identidad; para seguir soñando, una de tantas lecciones del maestro/compañero Susz.